|

文/罗时玮 比利时鲁汶大学建筑学博士 台湾建筑师 现任东海大学建筑系教授兼博士班召集人、台湾建筑改革社理事、筑生文化协会理事长

始终如一地坚持建筑的整全性实践,潘冀联合建筑师事务所在中国台湾已是公认的杰出建筑专业团队。如同潘冀教授所说:“一个成功的建筑应是设计追求创新、能满足业主需求、并能准确执行完成的方案”。在设计、服务与产出过程中追求平衡与卓越,已经成为这个团队全力以赴的共识。 该团队的成长与进步也扣合着台湾的全面发展经验——都市与机构的扩张、富裕社会的成形、经济实力由低技术到高科技的转型等。 他们执行完成的作品也包括广泛的建筑类型,都表现出活化环境与充实人间的企图。 此外,潘冀教授也致力于传承与世代接班,这是目前台湾少数能跨世代经营的资深建筑团队,这样的团队合作因此提供多元特色的竞争力与精锐的设计能量,成为事务所在未来持续成长的保证。 三十年来潘冀所带领的事务所从3人成长至近300人,从高科技建筑设计深耕发展,成为台湾“创新氛围”(innovative milieu)廊带风貌的主要塑造者; 同时,他们也敏锐地觉察到追求“氛围创意”(milieu creativity)为尚的社会正隐隐成形,并因此发展出不一样的形式策略来因应。 也就是说,他们不只是躬逢其盛地切入到“创新氛围”的建筑设计领域,也在这特殊成长过程中,紧跟着台湾社会趋向“氛围创意”追求潮流走向,操练出“氛围具有创意”(milieu-creative)的人与环境关系,三十年来在这专业方向上卓然有成。 “创新”这名词目前已具有特定化意义,专指后工业时代建立在专利或智慧财产保障机制上的高附加价值生产模式;“创意”这两字则仍保持着一般性意义,泛指思维上的突破、产生正面变化效果的脑力过程以及设计发明或发现新意的活力等。 所以,创新氛围是指新的生产与社会的新关系结构,而氛围创意是指因此而来的新环境素质及其想象。 以下即试图从这两方向,来进行对潘冀团队成立三十年作品的回顾与探讨。 建造创新氛围(Building the Innovative Milieu) 在潘冀事务所的所有作品中,高科技厂房与办公楼占有甚高比例,在新竹科技园区设立初期即受邀设计标准厂房,后来知名的科技集团也陆续委托设计厂房与办公空间,竹科园区里高达1/3的厂办都是潘冀事务所设计;后来在南科、中科及其他高科技园区,也多受委托设计厂办,台积电、智邦、华邦、友达、旺宏、联发科等国内龙头厂商都成为长期合作的业主。 国内高科技产业主要以代工为主,由于获得国家重点支持,产出质量受到国际品牌集团的肯定,逐渐成为全球代工龙头,在1990年代成为中国台湾高竞争力、高产值产业,并跻身创新企业行列。 这样的创新产业区与二十世纪初嘎尼尔(Tony Garnier)与柯比意所提倡的工业城市、以至于高雄头份重工业区是很不相同的,譬如创新产业厂区愈来愈不需强调封闭隔离,因生产趋动因素不同,它们更重视环境脉络关系,愈是开放多元的知识学习与交流的环境脉络,愈是对此产业有利。因此,在此产业群聚区域,大学、国际会议厅、观光或商务旅馆、高级或特色餐厅、图书信息中心、咖啡酒吧茶馆等休闲店、以及都会型娱乐运动设施等,彼此形成绵密的“创新氛围”(innovative milieu,参见Simmie, J. 2001)。 创新氛围廊带的人文标记 潘冀所带领的建筑团队,二十多年间涉入的高科技厂办建筑设计,正是展现这段台湾高科技产业竞逐世界与全球接轨的发展光谱,这事务所历年来作品所串起来的空间版图,其实正显示了台湾高科技产业所链接编串的“创新氛围廊带“(Creative Milieu Corridor): 海洋大学——生科汐止研发处(生物技术开发中心)——南港(联华总部)——内湖软件工业园区——松江诗园——文化大学——林口工业区——桃园华亚科技园区——宏碁渴望村(龙腾系列)——中原大学——新竹科学园区——清大(行政大楼、会议中心)——交大——中部科学园区——逢甲大学——台中数字图书馆——日月潭云品酒店——中正大学——南部科学园区。 这些作品谱系展开了中国台湾高科技产业所关连起来的生产与生活网络,以及支持高科技产业的知识休闲节点。 这其中的科技厂办、总部、宿舍、大学、国家图书馆及国际观光旅馆等,是网结出区域性创新氛围的主要元素,这样的发展结果,尤其在台北到新竹一带,形成所谓的“中国台湾硅谷”——集结全球性信息、资本、技术、人才、知识等流动,以及这种流动带来的整体社会转型。

潘冀团队的这类创新氛围建筑,从早期以平实端正风格呼应代工定位的产业特色,到最近的活泼细腻富变化的形式反映台湾科技产业全球竞争的信心。 若以中国台湾从南到北逐渐形成的“创新氛围廊带”来观察,他们作品对这廊带的发展有何特别贡献呢? 首先,潘冀的作品没有所谓个人风格的风格,更像是一种内敛、蓄持未来发挥余地的开放姿态,今天“Made in Taiwan”高科技产品之所以成为一个全球信赖的品牌,依靠的是这产业受到国家与企业家钻研深耕的努力而有以致之,其实点滴累积基本功的“砌砖哲学”正是伴随着这产业扎实成长的正向力量。 所以我们可以充分地看到中国台湾创新氛围廊带一直保持着稳定求进的演变动力,在其中潘冀团队的作品持续拈出一味务实中展现新意的作风,不能说没有带动风气的功劳。 一如夏铸九所言:“(中国台湾创新企业)更为动态地参与到全球化过程中,主动选择了符合其全球化策略的特定创新机制”,潘冀团队的没有风格的风格,终究成为一种风格,真像是中国台湾高科技产业的没有品牌的品牌,终就成为一种品牌,其中并非没有主动求变的策略运筹。 此外,潘冀的作品总在生产机能之外,一定争取加进一些人文性元素,而这种人文性元素经常是简洁含蓄中平衡科技与人性的考虑。 从较早期的方圆几何形式组合(如致伸1999、台积电三四期),到简洁面体线条细部掌握(如德律科技、联发科技总部),包括最近作品“新日光”的多折棱状城堡或“广辉”的入口悬吊桁架,这些人文标记是建筑的,是从建筑专业的精准尺度与比例控制以及准确分割、材质精选中自然形成,因此而有整体构筑上的说服力。 二、高科技厂办“城中城”的型态 在中国台湾高科技生产体系,“厂办”成为一特殊类型。制造部门与行政办公部门结合,高科技组装生产与测试等制造活动必须在抗微振与高洁净度的环境进行,不像是传统制造加工业的高污染、又油又黑的工作环境;加上大笔接单的业务模式,使得参观生产空间成为签约下单的关键评估动作。 因此,制造生产部门与行政支持部门结合在同一基地,成为很自然的发展。 脑力密集的生产模式,工作型态不完全是朝九晚五,或可弹性调整,但经常是超时工作,这群脑力员工不同于以往的劳力或劳心员工,他们具有学历高、薪资高、偏向自我成就驱动、对工作环境要求高、较认同社会性价值等特征。 脑力工作者要求居住地区离工作空间不远,工作环境里要有咖啡空间、餐饮空间,经常需要不拘形式的讨论以及互相研讨机制,与大学互动密切,经常一起举办研讨会或国际会议。另外,各种工作之余的娱乐运动空间也该具备,如附加泳池、篮球、羽球等练习场地。于是在建筑内部,形成“城中城”的型态。 接受这种空间计划的委托设计,潘冀企图将大型量体区分成多个较小量体的尺度调整,并在基地内引入都市尺度,甚至诱发有活力的都市活动。如中国台湾台北内湖的华邦大楼(图1),外观像纽约Lever House,主楼外部围以二楼回字形轻透量体,一楼局部挑空,让外部公共空间连通到设咖啡座的内部中庭。中国台湾台北关渡的华硕厂办大楼,分由数栋变化有致的楼房组合而成。或如南港联华(Mitac)公司不采独栋高楼配置,改以两栋楼错开配置,并以空桥相连,临南港路边以层次分明的灌木丛与矮树林为界。 德律科技(图2)也以错落量体配置出开敞的内部中庭。 联发科技总部应是一个城中城设计的“里程碑”了,它的正面由一弧形雨披带向侧向入口及宽阔广场,由几种不同高度量体组成; 到它后方,低层办公空间则转成三座独立的中尺度办公空间,以及另一端的运动娱乐低层栋与高层栋的前后组合。 与中国台湾尖端产业领导人合作的这些厂办建筑,潘冀所打造出空前亮眼的创新产业景观,某种程度上这也是“台湾制造(MIT)”的独特成就,不仅显示出一种建筑的加值型思考,也提升了实质环境的人文品味。 这些建筑设计经验也已跨海输往大陆,杰出的案例包括上海金隆海悦酒店式公寓(2001-04, 图3)、无锡合勤研发园区 (2002-04, 图4)等。

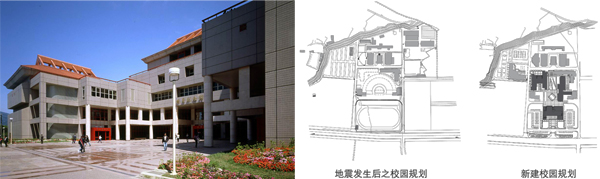

氛围创意设计(Milieu-Creative Design) 潘冀以设计专业服务高科技建筑,这种专业实践定位是否也回过头来影响事务所养成特殊能耐? 除了对高科技厂办特殊功能与时程要求之外,建筑师是否也从中体察到设计的新的典范转移? 事实上,这种新产业聚落所形成的“创新氛围”,要求于建筑设计专业的似乎是一种“氛围创意”的设计思考(milieu-creative way of design thinking),也就是跳脱简单机能主义思维模式,将部分与整体的关系放在更能激发愿景想象的能量场上来建构,也必须要强调友善积极的人与环境关系,在美学上则要突显开放自由的活泼讯息。 在前述建造创新氛围的作品中,已证明潘冀是氛围改造的高手,经常发展出更具有“氛围创意”的部份与整体的关系,似乎经由妙手处理,一种全新的环境整体感被召唤出来,这种氛围创意才是建筑人文思考的新价值向量。 回顾三十年来的专业实践历程,虽然一路强调设计、机能与执行的平衡掌握,但是很清楚地,有活力的设计始终是建筑专业的核心,这也是潘冀维系声誉不坠的基本功。 若对开业以来到最近的作品加以观察,大体上可归纳出三个重要的基本形式策略:组合形式(compositional form)、皮层(skin layering)与整合单一体(compact form)。 组合形式(compositional form)的运用明显贯穿开业后各阶段,对比元素错综并列的组合手法愈趋成熟; 皮层与整合单一体的形式策略则出现于较近期作品,显示出团队经营的设计多样性的一面。 虽说三者皆接轨不同时代的欧美工业先进地区的形式风格,但以台湾工业与社会要求「氛围创意」的趋向来看,潘冀团队以这三个形式策略介入都市或郊区环境改造,确实有值得肯定的表现。 一、以“组合形式”导入新意 从早期到最近的作品来观察,可看出潘冀发展了一种特出的形式策略,针对二元性形式特质---实/虚、轻/重、方/圆、量体/透明、垂直/水平等,以平面或立体的“对比组合”方式,对建筑物本身及其基地周边环境,建立一种正向的紧密关连的整体性。 在高科技建筑中这策略降低了生产所需庞大空间的尺度压力,当厂办复合建筑包含多种机能时,藉由2D/3D的形式对比整合,构成具有人文意趣的生动形态。 从1990年代以来,台湾各级学校的低层建筑皆往高层发展,潘冀的团队也获得数个校园新建或增建委托案,组合式策略被运用到校园建筑设计也同样地有着成功的表现。 这些校园设计重新整合旧有建筑与周遭环境,因此而重新建构起出乎意料的整体感,甚至为既有环境带来根本性改变。 在已完成的作品中,文化大学张晓峰纪念图书馆(1994-98, 图5)在水平与垂直向度上与原有大成馆的呼应调合,九二一灾后的南开学院重建设计(1999-2001, 图6)以一全新配置彻底改造了原本校园很八股的空间秩序,金陵女子高中教学大楼设计(2003-08)以抢眼的虚实空间组合做为新校园视觉焦点,这些都是具有高度创意的以组合式形态完成的佳作。 潘冀的组合式策略多是非对称性形态,精巧地配置出新关系,让虚空间活泼流动,或颠覆既有的轴线景观。 于是,当敏锐地洞察到新的未知的潜在可能性时,对基地现状的新创又批判的观点被因此释放出来。

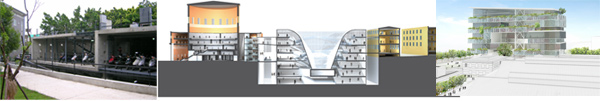

二、回应情境的皮层 潘冀事务所早期作品中,中原大学张静愚纪念图书馆(1983-85合作建筑师王秋华,图7)彰显出“顶部、身躯、基脚”三段式组合形体的经典水平。2001年完成的文化大学大夏馆(图8)则标示另一阶段皮层表现的形式发展,此作品在既有建筑立面上设计一片屏幕皮层以整合增建部分,这样处理方式恰是表现出对台北市区媒体活跃环境的锐意回应。 广辉电子正立面的多重弧形玻璃皮层(1999-2001,图9)精巧地缓和了庞大制造空间的粗重单调感,日月光厂办北向的不规则多折玻璃包覆面(2007-09)也在单调量体的生产空间之外塑造活泼的表情。 这两作品中,戏剧化的轻量皮层,传达了高科技公司的创新形象,成为具有沟通力的门面。 辅仁大学医学研究中心的连续不透明玻璃弧形正面(2002-06,图10)更是巧妙地统合了新建的与邻接的既有建筑物,并在基地内创造出一富有连续包被感的公共空间,将前方的圆形讲堂建筑也融入到一新的整体关系中。 装设这样的复层立面,在技术上接近是帷幕墙做法,但本质上又极不同于沉默的仅是包覆建筑盒子的帷幕墙。 在前述案例中,皮层设计的创意在于它具有言说力或表演力,它诉说“另类”讯息(与后方生产空间不同的表达),或成为出乎意料的演出,它是额外的附加物,也构成一文化性表达的元素。 三、整合的单一形体:结构型与单体型 文化大学体育馆 (2000-05, 合作建筑师王秋华,图11)可被视为潘冀近年作品中的另一里程碑。.模拟于高科技复合建筑的大厂房与小办公空间的结合,这是大跨距运动空间与小跨距教室空间的结合,前者以双支撑悬挑钢桁架椭圆形体成为群山中的地标,后者则形成双侧翼与北方校园建筑相协调。 这体育馆大胆地结合了构筑的与表现的两种进路,同时呈显出激进与顺应的态度,而从此引出两种设计方向。 第一种是结构型 (structure-form)。 交大机车停车棚(2002-04,图12)是这类型的精品,它的正交折曲混凝土版同时是结构支撑与建筑形式,也适切地满足停车需求。 斯德哥尔摩图书馆竞图案(2006,图13)为阿斯普郎 (G. Asplund)原来设计的图书馆增建方案,对比于原图书馆方体上加一圆筒形的设计,潘冀提出一方体中央内挖一 vortex漏斗型光井的构想,采用双螺旋坡道交织在圆形光井边与方体外侧边,企图创造与原图书馆之间的历史性对话。 在华山文化创意园区旗舰馆方案(2010-,图14),则展现隔层交错配置的逻辑,由桁架层与无柱层相互构成形式与结构的直截表达。 第二种是单体型 (monadic envelop)的表现。 双连老人赡养中心礼拜堂, 桃园国际机场A2-A6捷运站, 宏达电研发中心案(2009)与台中数字图书馆都是这类型的杰出设计。 它们以独特形体及尖端材料标示出园区的精彩句点或崭新的公共性节点,这些作品也透露出潘冀不自限于时髦的数字表现,而是超越“解决问题”的建筑设计取向,更往“意象工程”(imageneering) 的层次着力,关注机能性之外的公共性表达。 面对中国台湾逐渐步入已开发状态,构筑的与表现的设计取向似乎为一般大众提供一种社会性想象的出路,对潘冀而言,兼顾根本面与激进面的设计本就是他一向坚持的方向。 结论:从“创新氛围”到“氛围创意”的批判意识 以其过去三十年来坚定的专业自我要求,潘冀联合建筑师事务所早已发展出一清晰的设计论述方向。 以哈伯玛斯的概念来说,这个团队最主要的贡献在于正值台湾工业急剧转型的时刻,协助藉“工具理性”为基础的生产世界获得新的形式,使其具有以“沟通理性”为导向的人—环境接口。这团队所运用的各种设计策略似乎围绕着“人文性”的关怀而有所期待——让高科技制造厂房变得更友善、附加上聪明皮层以与大众沟通、为新的公共想象去试探构筑的与表现的可能性,而且也对此时此地的世界提出一种批判意识。 在这些作品中显露的这种批判意识,来自于潘冀总是锐利地觉察到人—环境关系的新可能性,经常能在该作品的涵构里,再结构出前所未见的另一种部分与整体的新统合关系。 这种带有批判性的求新意图,又由于长久以来,坚持“建筑做为社会性与文化性介入”以及对建筑根本面全盘关照的态度,而显出稳健的说服力。 这应是使潘冀持续保有竞争力的关键---能够以建筑手段建构出具有人文风味的“创新氛围”,并且运用不同形式策略设计出富有「氛围创意」的实质环境。 潘冀联合建筑师事务所应是一支可永续经营的建筑团队,三十年开业经验应累积起扎实的研发基础,亚洲时代舞台已揭开序幕,潘冀也已准备好迎接新的挑战,就像中国台湾产业终究得走上品牌之路,他们应值得被期待是未来台湾建筑的一个“创新”品牌。 尤其团队创办人潘冀先生的基督徒笃行精神与儒家追求止于至善的信念,应是确立了这种对创新与创意建筑积极以赴的承诺。 |

成为第一个评论的人

-

2016-03-30

-

2016-03-30

-

2016-03-30

-

2016-03-30

-

2016-02-16