|

文/潘冀 为梦想追根究底 关于建筑师,一般大众都有许多刻板印象,不论是建商的合作伙伴、不食人间烟火的逐梦者,还是引领潮流的大明星,对于真正从事建筑行业的我们,必须扪心自问——我们最初的建筑梦想与热情是否依然存在?这一趟与建筑相随的人生旅程,是否还能追根究底? 举个例子,或许比较容易说明。我经常到工地巡视,除了视察进行中的建筑个案, 外,经过我们事务所之前完成的作品时,我一定都会进去看看,了解一下目前使用的情形,是否还符合当初设计时的想法,观察使用者的神情,体验空间的感受,这就像是一个反省的过程,让我重新得到建筑的勇气,再度迎向未来的挑战。 位于中国台湾中坜市,中原大学张静愚纪念图书馆,1985年竣工,我站在这里,看着层次渐进的阶梯平台,绿意树影亲切的包围,引入自然通风与采光,经过26年的时光,彷如教科书的旧建筑,依然不褪流行的服务着莘莘学子,享受这里的流畅空间,这就是我最初设计时的梦想,而我现在还依然感受得到。 受中国文人的思维影响,唐代古人韩愈曾倡导“文以载道”,建筑影响人们的日常生活,不比文学轻微,我以“建筑以载道”(图2)的理念与心态来从事建筑设计。 “建筑以载道”如何解释?运用论语述而篇中孔子所说:“志于道,据于德,依于仁,游于艺”。用白话文可解读为:“定志于真理,据守以原则,存仁爱之心,悠游于技艺”;将这种儒家精神应用于建筑设计,则可解释成:“尊重自然与环境,按正确原则使用专业科技,对使用者存关怀态度,在设计上将可自由挥洒,不偏不颇”。 建筑的产出是件冗长的过程,一件作品的完成至少要三至五年,一个立志从事建筑生涯的人,要付出一辈子的时光在建筑上;然而,一件实体建筑作品存在世间的时间其实比一个人的岁月长久,不管人们喜不喜欢这栋建筑,实体建筑影响的层面实为广大。 找回最初的热情与感动,才能持续我们的建筑梦想;用正确的设计理念来实现建筑,才能做出不褪流行的建筑作品。

建筑态度——“天、人、物、我”的和谐兼容 建筑设计应该有着其不变的态度,这些态度不但凌驾在专业技术之上,而且深深影响一件建筑作品的内涵。 以位于中国台湾新竹市的交通大学机车停车棚为例,虽然它只是一个不甚起眼的“停车空间”,但是却包含校园规划、建筑设计、结构行为、通风采光、指针系统等复杂的问题,为了不愿陷入传统停车棚的设计巢穴,一度让我们陷入苦思;然而,就在以“做对的事情”的态度面对,设计其实没那么复杂,只要一切按部就班,勇敢的面对问题,答案总是如此明显。 这样的设计态度,让我们得到了业主的支持,就在多方的配合下,我们尝试了许多新观念,机车棚以趣味折板造型呈现,使单调重复的排列具节奏感,节省柱子所占的空间,争取最大停车效益 ,并提供棚内自然采光及通风效果。不论在外型、空间、车道、甚至是穿透的圆形开孔墙面,都企图以最简洁的设计来表达。就这样,这个“小而美”的设计,获得了2005年世界华人建筑师协会金奖。

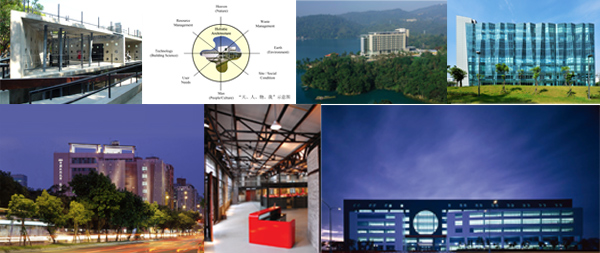

进一步解释我以上所说的“做对的事情”,其实就是在视野或愿景上,抱持着中国人“天、人、物、我”的和谐兼容。 在生命教育的意义上,“天、人、物、我”指的是从人与己(我)、人与人(人)、人与环境(物)、人与生命(天)的关系中,学会乐观与勇敢,学习尊重与关怀,体会欣赏自然、爱护环境,养成珍惜生命及建立人生愿景。运用在建筑设计上,“天、人、物、我”的和谐兼容,我引申为对于自然、人文、环境、科技的和谐共存。虽然不同个案的设计元素、重点或议题皆不相同,解决问题的方式各异,但若抱着和谐兼容的心态与思考作骨架,或可避免过于自我中心的偏颇成果,交大机车棚就是一个很好的例子。 每个案子都需要有“天、人、物、我”的思考,在西方的建筑教学上,我们用基地分析、规划设计等名词,在策略管理的领域里,用SWOT(S为优势strengths,W为弱势weaknesses,O为机会opportunities,T为威胁threats)来做内在条件与外在环境的分析,只是这一切学理的描述,都没有“天、人、物、我”来的贴切与包容。 对于自然、人文、环境、科技的和谐共存,在不同的时代背景、基地条件、建筑技术与人为互动,会有不同的建筑表现,我以以下的例子说明: 位于中国台湾南投县鱼池乡,日月潭的云品酒店,以简洁谦和的造型及自然色系的材质表现湖光山色;顶层量体退缩,以轻巧的天际线,呼应自然起伏的层峰山峦,就是尊重自然环境的破题。 位于中国台湾新竹科学园区,新日光能源科技研发及生产总部,大胆尝试以连续玻璃折面代表风起云涌的现代科技,随着时间的变化,阳光在建筑上留下流动的光与影,呈现错落折迭的璀璨表情,明确的表达科技人文与自然环境的互动关系。 位于中国台湾台北市,中国文化大学城区部(大夏馆)增建,利用建筑法规沿骑楼面可外挑的15㎝,巧妙的以”皮层” 的概念来包被原有建筑物,隐约呈现原有建筑的面貌,如同虚实交错的面纱,并与新增部分连成一体,让新旧记忆的轨迹并存。本案获得2001年美国纽约市建筑师协会建筑设计奖,也是中国台湾作品首次入选此项国际殊荣。 2001年,事务所应台湾业主的邀请,跨足大陆,成立群裕设计上海办公室;2006年,选址于上海市杨浦区滨江文化创意园区内,基地曾是美国GE电子在亚洲最具规模的电子工厂,1930年代,日本占领上海时期曾将兵工厂设置于此地。从历史的角度观看,此区旧厂房是极具价值的文化遗址。 这个上海办公室的全新设计,我所尝试的,是在现代感与国际化的建筑里,融入本土的地域特征,经由旧建筑再利用,以“建筑中的建筑“之型态交错配置其中,并顺势围塑出有如街道与广场的交流空间,让来自不同背景的使用者与新、旧空间得以互动交融,在这个微型城市的记忆平台里,透过工作、讨论与生活,呈现跨时空的传承与延续,深化空间的历史意涵 。 本案获得2008年美国纽约州建筑师协会杰出奖——旧建筑再利用,及2008年第二届美国《商业周刊》/《建筑实录》中国奖——最佳历史保护。(本案目前因应租约到期,该园区收回原有房舍,开发重建,事务所已于2011年5月迁出)。

“天时‧地利‧人和”的建筑设计观 30年来深耕台湾,跨足大陆,随着时代潮流的变迁,我们追求的建筑,不是刻意凸显“潘冀建筑师”的设计风格,而是忠实面对议题,为使用者寻求解决议题的设计,让成果自然呈现它的格调,建筑师的个人风格也就慢慢散发出来。 何谓忠实面对议题?简单的说就是集合各种条件,我称之为“天时、地利、人和”。 天时,是考虑历史、时代背景、气候条件;地利,是地理环境、自然生态和地方色彩;人和,要考虑文化背景、社会条件、工程科技和用户的活动型态。整合“天时、地利、人和”三者才能成为自然呈现的合适建筑物,达到天、人、物、我的和谐兼容境界。 孙子兵法中强调“天时、地利、人和”的教战守则,用在建筑设计上,十分合适。每次着手设计时,总希望能从大至小,把不同层次的种种问题容纳在思考内,再按不同案型的个别状况,给予不同份量与比重的条件,适切的表达于成果中。 以中国台湾集成电路公司‘(简称台积电)为例,1993年开始设计台积电三、四厂,开启与台积电之间的伙伴关系,从了解业主的需求,不断解决问题的过程,建筑成果陆续出现;之后完成的台积电六厂(图11)与代表企业形象的十二厂及总部大楼,人们在科学园区远远的跳望,不用旁人多加解释,一看就知道那是属于台积电的风格;随着绿建筑的永续理念推广,最新设计的12P4厂于2010年落成,仍然传承我们为该公司建置的建筑语汇,并取得美国能源与环境设计认证(LEED)的黄金级标章。 了解业主本身的特质与期待,从设计的议题中一步步寻求适切的建筑语汇,这就是所谓的设计互动,我们不是把主观的意念强加在建筑之上,刻意的呈现“凿痕”与“特色”。同样的道理,在设计联发科技企业总部大楼时,因为面对80m之宽广绿带,量体配置时,就有了不同的发想,利用层层退缩及虚实交错来创造不同高度的户外平台,彷佛穿越在绿意盎然的手指之间,加上流线型的利落线条,为使用的研发人员打造出该业主与基地的专属格调(图14)。 位于中国台北关渡平原的华硕计算机总部厂区,在不影响自然景观的原则之下,提供区域性地标,以品字型配置增加人员交流的机会,藉由大厅及连接之通廊制造景观中庭,提高空间之联系性及互动性,让激荡创意的氛围融入整体建筑之中,吻合业主之企业文化。 这种结合“天时‧地利‧人和”的设计观,自然而适切的展现建筑作品,如同一个人的风格,蕴于内而扬于外,风度、气质、尊严、身份皆需由内至外,自然流露,不致勉强做作。 实践建筑梦想----扎稳工作能力的基本功 建筑是个实践梦想的行业,必须解决现实的问题,如果建筑师只是纯粹做设计,却不想碰其他环节,那么,他做出来的设计可能不切实际。所以,建议建筑师绝对不能只做自己喜欢的环节,而是应该在各环节都累积相当程度的修为,这也就我所强调的——扎稳工作能力的基本功。 一个建筑师必须在以下三的方向札稳脚步,这也是潘冀联合建筑师事务所三个可偏费的核心价值观: 一、隽永自然的创新:创造历久常新,不卑不亢,与时空、环境和谐相映,并能表达社会、文化、科技、人文特色的建筑。 面对日新月异、千变万化的现今世界,妥适处理日益复杂的建筑新挑战,并从中寻求设计上之自由与创意。以位于台湾台中市,台中数字图书馆为例,在外型及功能上,对我们都是全新的挑战,设计上透过曲线流动之墙面及水平窗带的设计,享受中庭景观及绿园道的绿意,让建筑与自然不再是互斥的并行线,而是尊重自然的生命与脉络,并对基地环境做出充满活力的回响,犹如阅读似水流年的城市纹理,本案目前正进行施工中。 二、敬业诚信的服务:发挥专业素养、敬业诚信,对机能、使用尊重体贴,并能妥善掌握资源,达到兼具前瞻与周全的成效。 以双连长老教会福利园区为例,位于中国台湾台北县三芝乡淡金公路旁,地处大屯山区与北海岸之交界,背山临海,拥有优美的景致与自然的环境。一、二期为老人赡养及长期照顾中心,三期为台湾首座单元照护(UNIT CARE)模式的失智症照护专区及礼拜堂。设计及施工从1995年至2010年,十多年来,与业主一路筚路蓝缕,从无到有,直到彷如旅人帐棚的礼拜堂完成,才画下完美句点,望着海天交界的静默建筑群,回顾走过的心路历程,心中感到无限欣慰。 三、精确可靠的执行:提供精确可靠、适时适切,对经费、时间有效把握,并能于质量、标准与代价间谋取最佳之平衡。 中国台湾地狭人稠,许多特殊功能的建筑物,都有其先天条件的限制。以位于台北市阳明山的中国文化大学体育馆为例,在阳明上的限制基地里,透过以四座巨柱及四个立体弧拱的支撑,做出架迭式的多功能体育馆,挑战并执行现代结构的工艺美学。设计上结合传统语汇与现代科技之创新风貌,容纳多种功能架迭的大型运动空间,并以节能、绿化及山坡地保育手法,与环境作亲善之结合。 结合“创新、服务、执行”的建筑功能,三方面平衡兼顾,才能运作一个全方位的建筑师事务所。目前,中国台湾已经出现一些制度与规模兼具的大型建筑师事务所,所以,在中国台湾也能得到国外事务所能学到的环节,只要认真工作一段时间,将各项环节从头到尾完整历练,扎稳工作能力的基本功,应可大步向前去实践心中的建筑梦。

感受建筑、体验人生 建筑能否影响人心?我相信可以的! 在位于中国台湾中坜市的中原大学里,我们设计了全人教育村,这是一座类似学院般的建筑,藉由推行「全人教育」的理念,希望兼顾“身、心、灵”的培育,塑造理想的学习环境及亲密的互动关系。 本案以建筑量体的层层退缩,围塑出身心起伏的量体配置,代表生命的泉源流入广场的水池,静谧的池水如明镜,让人揽镜自照,感受天命。 外方内圆的音乐厅兼礼拜堂,厅顶以倒挂锥形铝板及圆形玻璃外墙形成自然光源,呼应古人“天圆地方”的自然和谐意念,及圣经的中心思想——“道成为肉身,住在人的中间,充充满满的有真理、有恩典”。具象的建筑包含着抽象的情感,只要以诚相待,真情流露,建筑必能影响人心。 真理堂全人关怀大楼为另一例,位于中国台湾台北市新生南路的都会核心,教堂犹如一座城市中的心灵灯塔,藉由简化抽象的现代设计手法,传递多层次的宗教内涵,面临道路的楼梯塔,顶端以光箱烘托出红色十字架,在都市中,成为简洁静谧的精神性地标(图21),外围留设的带状绿地与广场。成为小区居民流连互动的空间。这个看似光鲜亮丽的建筑,从最初提案到完成,历经七年的时间,当它落成献堂之时,深刻的体会到,建筑可以感动人心,影响这个城市。本案获得2006年美国纽约州建筑师协会佳作奖 。 2010年6月,台湾的圆神出版社历经两年的采访制作,出版了《人生基本功——建筑师潘冀的砌砖哲学》,用文字的叙述方式与读者分享做事原则与工作经验,出版前夕,出版社发现了一幅海报拼图;这是在我2009年生日时,同事合送的礼物,海报由每位同事的照片拼接而成,意义非凡,代表虽然每个人有着不同的背景与特质,却能在事务所发挥专长,凝聚一致的信念,成就建筑作品。 这张拼图被选为新书的封面,也成了这本书对读者传递的第一个信念. 很庆幸: 我们的团队是一群理念相同的同事,共同为实践建筑的梦想而努力。 |

成为第一个评论的人

-

2016-03-30

-

2016-03-30

-

2016-03-30

-

2016-03-30

-

2016-02-16