|

梁思成先生是中国著名的建筑大师,他对建筑的执着与深情从他的《图像中国建筑史》的手绘图中可见一斑。 一九四六年,先生完成了《图像中国建筑史》一书。这是一部向西方人介绍中国古代建筑史的学术专著,虽然由于种种历史原因,直到将近四十年后(即一九八四年)才得以在美国正式出版,但依然因其杰出的学术贡献而获得当年“全美最优秀出版物”的荣誉。 该书的最主要特色,是通过精心绘制的建筑图纸和建筑实景照片,以及十分扼要的文字,给予西方读者一个关于中国古代建筑历史发展的简洁明晰的概括性认识,因此从某种程度上说,书中插图的作用甚至比文字还要重要。

问题是:这样的成就和殊荣,梁思成先生是如何做到的呢? 1.兴趣是最好的老师

早在二十世纪二十年代赴美留学攻读建筑学专业期间,梁思成就对建筑历史学科产生了浓厚兴趣。那时的他常常在宾夕法尼亚大学建筑系的图书馆中饱览西方建筑史的经典著作,掩卷沉思之余,发思古之幽情。与此同时,年轻的梁思成也深为一个文明古国竟然没有一部由中国人自己撰写的建筑史专著而感到惋惜,由此立下毕生最为重要的一个志向:写一部中国人自己的《中国建筑史》。 2.有一个靠谱的组织

从一九三一年起,梁思成加入了中国第一个专门研究中国古建筑的学术机构——“中国营造学社”。在社长朱启钤的领导和大力支持下,梁思成与学社同仁开始对中国古建筑展开系统的考察与研究。经过长达十多年的田野考察,梁思成和学社同仁共计考察了全中国二百多个市、县数以千计的古建筑,并且对其中大多数建筑进行了精细测绘。经他们考察测绘的古建筑,囊括了由汉至清的许多重要遗存,梁思成得以在此基础上大致廓清了中国古代建筑的发展脉络。 尤为可贵的是,在抗日战争时期颠沛流离、贫病交加的生活条件下,梁思成带领学社成员在中国西南部继续坚持着古建筑考察与学术研究,并最终于一九四四年抗战胜利前夕,在李庄这个小村里,完成了他平生第一部《中国建筑史》的书稿;两年后,又完成了英文版的《图像中国建筑史》书稿,为的是能更方便地向西方世界介绍中国古代建筑的历史发展与辉煌成就。 3.有本好教材

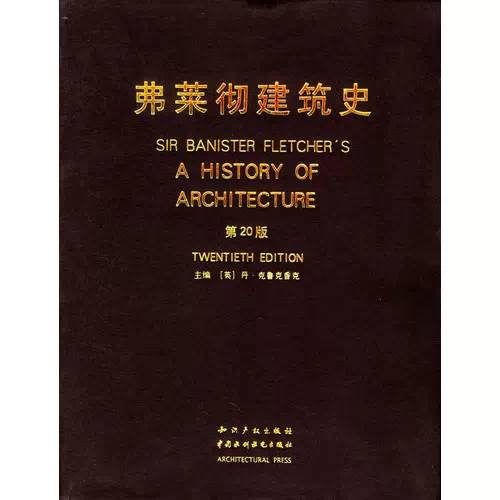

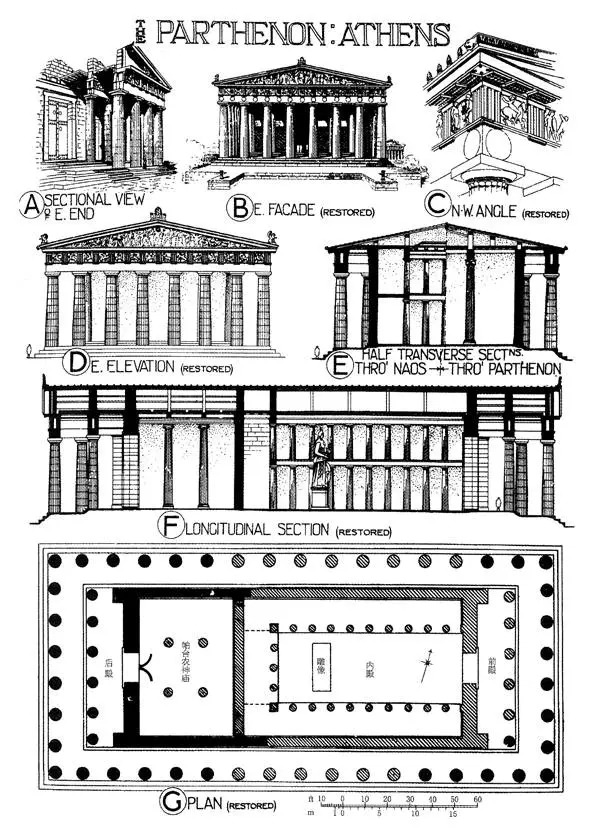

早在宾大求学时期,梁思成就十分推崇西方建筑史的经典著作《弗莱彻建筑史》一书的插图。该书典型的插图样式是把一批经典建筑或者单座重要建筑的不同图纸,通过精心安排的构图,组合成一幅图文并茂的大图,从而增加了这部建筑史专著的可读性。  《弗莱彻建筑史》中的帕提农神庙

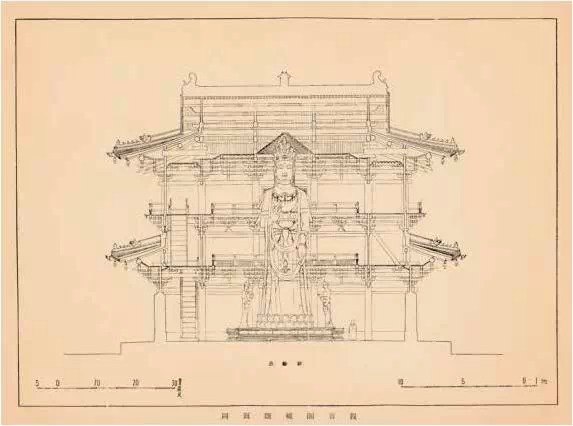

《弗莱彻建筑史》中的帕提农神庙梁思成对自己的专著或者论文中的建筑图纸,一直都是以达到《弗莱彻建筑史》等西方经典著作的世界级水准作为基本要求。一九三二年,梁思成完成了他的第一篇中国古建筑考察报告《蓟县独乐寺观音阁山门考》,在这篇论文中,他已经绘制出具有世界一流水平的插图,尤其是其中的巨幅独乐寺观音阁立面渲染图和剖面图,将观音阁无比复杂的木构架,尤其是多达二十余种不同样式的斗栱构造,表现得有条不紊,并且还把位于楼阁中央、高达十七米的观音立像也画在了建筑剖面图中,完美地呈现出这座建于公元九八四年的辽代木结构楼阁的动人神韵。  梁思成绘制的独乐寺观音阁剖面图

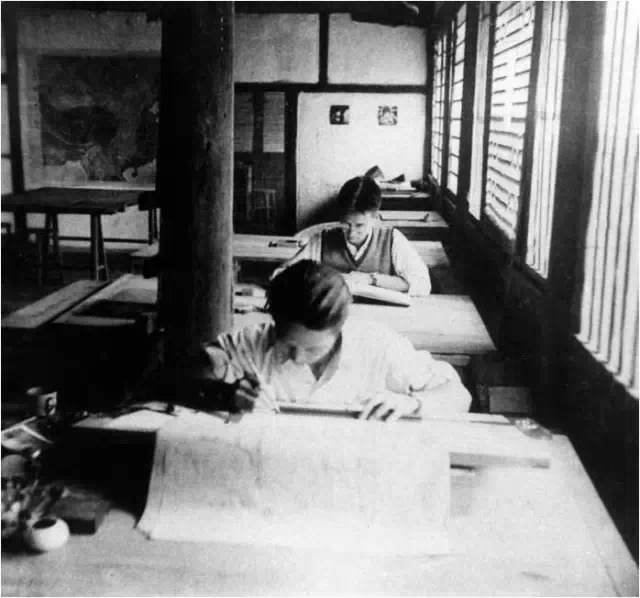

梁思成绘制的独乐寺观音阁剖面图梁思成不仅对自己的绘图严格要求,还特地让专门帮他绘制插图的助手莫宗江也去仔细研究《弗莱彻建筑史》的插图,要求自己的弟子也要达到同样的水准。高标准的要求,加上梁思成、莫宗江二人十余年来勤勉的训练,他们的建筑绘图技巧均达到了极高水平。他们笔下的中国古建筑测绘图,一方面秉承了西方建筑学的制图手法及其蕴含的西方古典主义美学精神,一方面又创造性地融入了中国传统工笔和白描的技巧,故而能更好地呈现中国古建筑独特的美感。这是西方和日本学者研究中国古建筑时都不曾达到的艺术境界,在世界建筑史经典著作的插图风格中也可谓独树一帜。 4.技能在手,工作不愁  梁思成(后)、莫宗江在李庄营造学社绘图的场景。图片由清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆提供

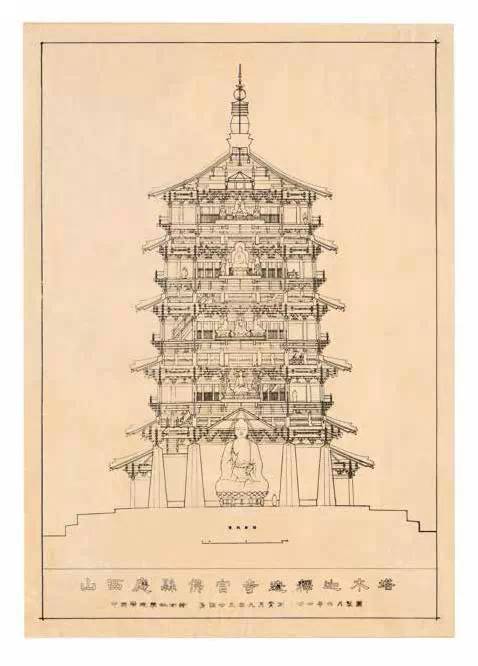

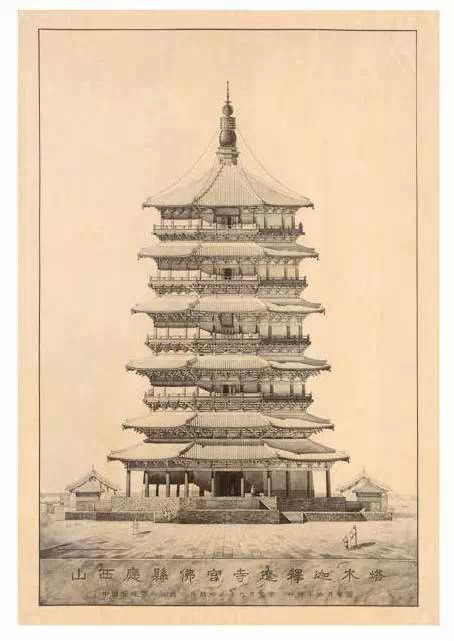

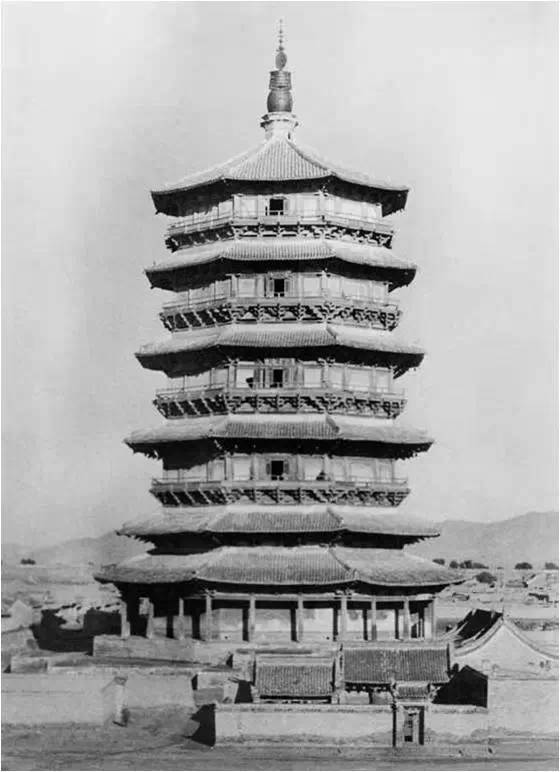

梁思成(后)、莫宗江在李庄营造学社绘图的场景。图片由清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆提供中国古建筑的造型极为特殊,无论是木结构建筑中由柱、梁和斗栱等构件组合而成的富于美感的木构架,还是凹曲面的大屋顶上各式各样造型的瓦饰,以及丰富而优美的建筑装饰纹样,甚至建筑室内形态各异的雕像,所有这一切在梁、莫师徒二人的笔下,均得到生动的表现。特别是中国古建筑中带有大量複杂而微妙的曲线,大到屋面举折或举架形成的坡度,或者屋角的起翘,小到柱子、月梁和斗栱等构件的“卷杀”曲线,以及鸱吻、脊兽、瓦当、滴水等各种瓦饰的曲线,乃至剖面图中被剖切的木构件中呈现的木纹,所有这些曲线造型,有时是通过精确测量或计算的一组折线加以表现,但更多时候则要通过徒手绘制的微妙曲线来完成——可以说本图册中的每一幅插图,都是尺规作图和徒手绘画的完美结合。这批墨线图中那一根根粗细得当、曲直自如的线条下所呈现出的中国古代建筑之美,很多时候甚至要胜过实景照片的效果,基本上每一幅图都可以当作一件杰出的艺术品来欣赏。 值得一提的是,梁、莫二人测绘生涯中完成的难度最高的一批图纸,是山西应县木塔的测绘图。这座历时千年、高约六十七米的世界现存最古老、最高大的木塔,外观五层、内部九层,通体由数万个木构件组成,斗栱更是多达五十六种不同样式,每一层中央都有不同的佛教造像组合,真是中国古代匠师的鬼斧神工。梁思成和莫宗江于一九三四年对其进行了全面测量,梁思成甚至冒着生命危险,从木塔顶层屋顶的空洞爬上屋面,并抓住冰冷的铁链,一路爬上金属塔刹的顶端进行测量,没有任何保护措施。此后即着手绘制木塔的测绘图,直到一九三六年底,调查报告的文稿和插图才全部完成,其中木塔正立面的渲染图和剖面图(完成于一九三五年),可谓其绘图生涯的巅峰之作。绘制这两幅惊世之作时,梁思成三十四岁,莫宗江仅十九岁(相当于当今大学本科二年级学生)。可惜的是,当时这批图纸和考察报告刚刚交付印刷厂,即爆发“卢沟桥事变”,梁思成和学社成员也开始了逃难生涯。在李庄期间,由于缺乏绘图材料,应县木塔测绘图没有条件重绘。  山西应县佛宫寺释迦木塔剖面图

山西应县佛宫寺释迦木塔剖面图 山西应县佛宫寺释迦木塔立面图

山西应县佛宫寺释迦木塔立面图 山西应县佛宫寺释迦木塔照片

山西应县佛宫寺释迦木塔照片5.好工具不可少

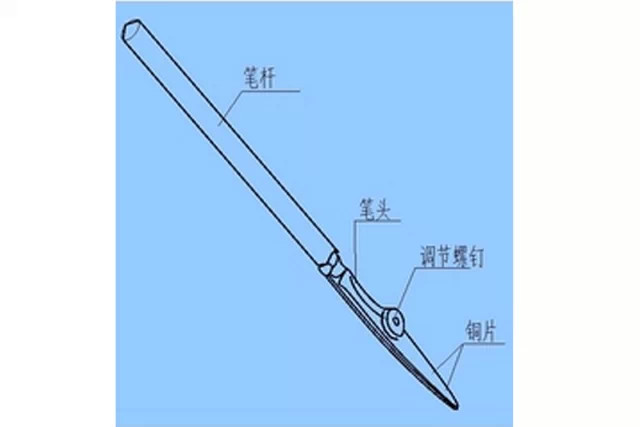

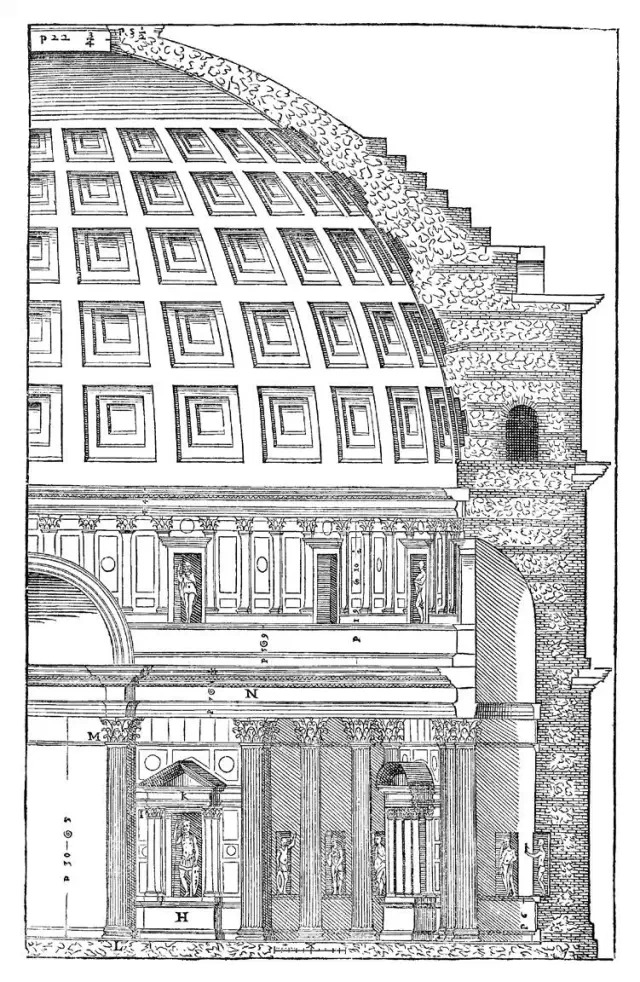

对于这批图纸高度的艺术性,我们在赞叹之余,还要特别说明的是,绘制这些杰作的工具,仅仅是简陋的鸭嘴笔和黑墨水而已。 现在我们购买圆规时一般还配有鸭嘴笔,位于安铅笔芯一端的另一头,可以将墨水滴在鸭嘴笔的“鸭嘴”之间来绘制墨线。当年梁思成、莫宗江绘制这些墨线图时,就是把墨水滴在鸭嘴笔上,并通过调节笔侧面的螺丝松紧来控制墨水流下的速度,从而控制墨线的粗细,这实在是十分费事而且难以控制的工具。不仅如此,学社在李庄期间,研究经费没了着落,所有人都过着吃不饱、穿不暖的困顿生活,梁思成更是由于身体的病痛,必须穿着笨重的“铁马甲”支撑弯曲的腰椎来画图。读者可以想象书中这些美丽的图纸,是靠着什么样的惊人毅力绘制出来的。 今天读建筑系的学生,可以轻而易举地买到进口的各种粗细规格的针管笔或者一次性墨水笔,再也无从体会用鸭嘴笔绘图的艰难了。与此形成鲜明对照的是,手握高级绘图工具的当代学子们,却再也画不出梁、莫二人那么精彩的图。特别是由于计算机制图的发明,学生们连使用针管笔和绘图板画图的机会都少之又少,而这本应是建筑系学生区别于大学其他专业学生的重要标志之一。建筑系的学生不再使用鸭嘴笔、针管笔、丁字尺、三角板、图板和绘图桌,不但失去了建筑师用手绘图的乐趣,同时失去的还有建筑制图中的美感体验,以及通过心手相应来进行建筑设计构思的诸般灵感和快感。 如此辛苦绘制的《图像中国建筑史》意味着什么? 由于中国古代的建筑专著流传极少,而历代匠师们依靠师徒口口相传的秘诀,绝大多数随着中国近现代历史的剧变而湮没失传。因此,如果想要探究中国古人创造的不计其数的建筑艺术瑰宝背后的奥秘,就必须结合为数不多的文献记载,对幸存至今的珍贵建筑遗迹进行精确的测绘,并通过对测绘图纸和数据的科学分析,来破译中国古人设计的秘密。像这样“整理国故”的过程,西方人也曾经历过,那就是他们所津津乐道的“文艺复兴”。在西方文艺复兴的历史中,建筑艺术的复兴扮演着举足轻重的角色,一批文艺复兴时期的建筑巨匠如布鲁乃列斯基、阿尔伯蒂、布拉曼特、帕拉第奥等人,正是通过对古罗马建筑遗迹的考察、测绘和研究,重新“发现”了古罗马伟大建筑杰作(如罗马万神庙、大角斗场和卡拉卡拉浴场等)所蕴藏的高度发达的建筑技艺,并加以继承和发展,才能创造出像佛罗伦萨大教堂穹顶或者梵蒂冈圣彼得大教堂这些文艺复兴的建筑杰作。  文艺复兴时期的帕拉第奥万神庙测绘图

文艺复兴时期的帕拉第奥万神庙测绘图而梁思成以及中国营造学社成员们的所作所为,正是中国建筑文艺复兴的工作。如果我们希望有朝一日,中国当代城市和村镇拔地而起的新建筑不再仅仅是西方当代建筑的简单翻版或者山寨舶来品,而是像这本图册中曾经在历史上辉煌并且令我们的民族感到骄傲的伟大建筑那样的话,我们的建筑师、建筑学子们就必须将先辈们研究中国古建筑的工作不间断地继续下去。 |

成为第一个评论的人

-

2018-06-08

-

2018-06-08

-

2018-06-08

-

清华建筑思想论坛特别版暨清华设计实践60周年院士讲堂系列之王小东院士专场成功举办

2018-06-05

-

2018-05-07