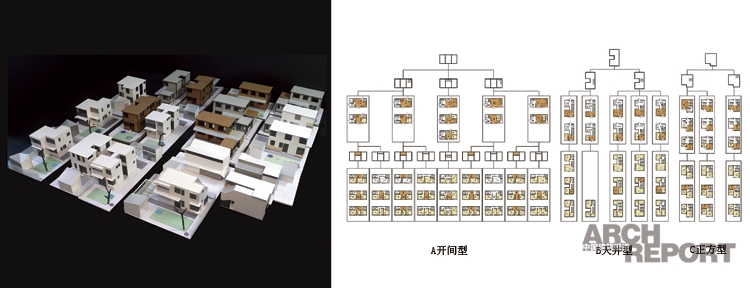

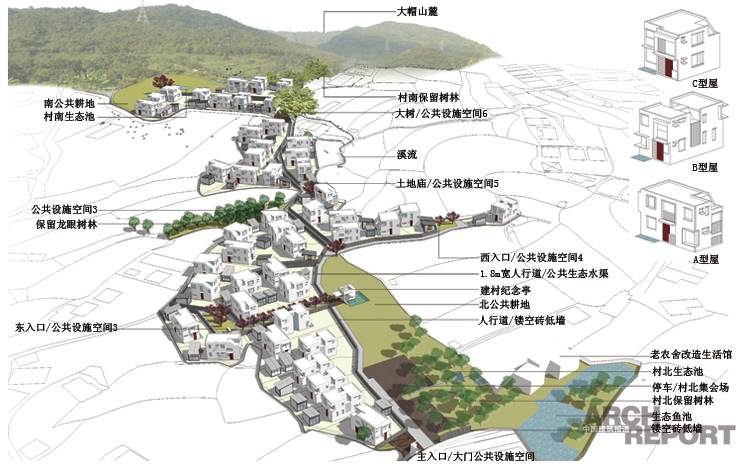

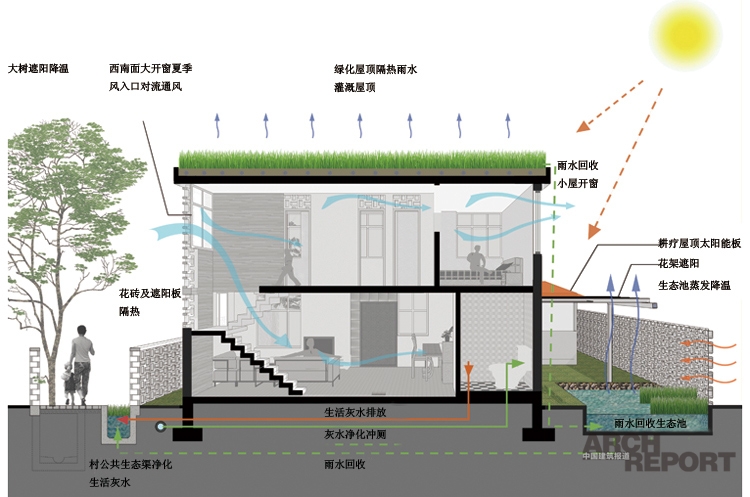

项目名称:菜园新村生态住宅 设计者:王维仁建筑设计研究室+石岗菜园村关注组 建设地点:中国香港 锦田元岗 委托人:香港菜园村 设计成员:王维仁、谢菁、谭咏雯、张思婷、阮颖彤、张羽、徐煑、谢民富 场地面积:13  500 ㎡ 建筑面积:4  060 ㎡ 设计时间:2010年 完成时间:2011年 2009年12月在香港中环的反高铁抗争, 延续了3年前天星码头保育运动的精神, 是后殖民时代的香港市民, 投身城市及田园空间自主权运动的再一次高潮. 2010年春天, 抗争运动的主体成员菜园村村民和支援的民间关注团体化挫折为行动, 决定突破政府搬迁公屋的安排模式, 以自立的方式觅地生态建村。这个运动在维系社区的存续的同时, 挑战了程序理性的香港官僚体制数十年来一贯”拆村上楼”的动迁模式, 更进一步地让我们重新审视香港新界的耕地政策, 以期开启香港有机农业的新契机。 菜园村的实质规划在居民社区行动与生态建村的基础上, 保存了原有地块内的大小鱼塘和两组龙眼树林, 确立了规划上“车不入村”, 以及村内40%的土地作为集体公田与公共使用的共识; 配置以不同尺度的广场节点、 公所亭宇、墙体座椅、灯具邮箱的序列安排, 沿着南北步道形成村内北中南三个社区的公共空间与特色,强化村民对地区和地点的认同。 建筑的设计则模拟传统民居“原型加调整”的思考过程, 以三开间、天井和院落的围合概念发展出三种基本原型, 设计出一套参与的机制和过程。设计进一步依居民选择的原型加以调整,发展出最后适应每家使用的47个户型, 完成施工图发包文件。每户的配置结合耕疗和邻栋建筑,形成具围合关系的庭院系统;建筑的朝向开窗引入夏季的西南穿堂风, 并提供日后遮阳和挡雨构件的加建可能;构造以使用经济和地域性的材料为原则, 建立合理的建构逻辑和地域美学。 生态建筑的理念同时获得村民的一致认同与支持。除了每个房间都有双面采光和自然对流通风之外, 设计同时结合屋顶覆草和庭院的雨水收集池。除了形成降温储水的庭院环境,更强调家家的宅院都有大树和菜园, 形成以居屋为单元的小生态系统。全村再集中每户排出的灰水, 在2m宽的村道路一侧设置生态过滤水渠, 以及村南村北两个生态储水池和黑水收集的有机堆肥系统。灰水和黑水的过滤除了提供村内的公田灌溉使用, 还促进大区域的水循环以及防洪集水, 行成以村为单元的大生态系统。 设计从规划到建筑,分别表现下列12个重要的主题: 1. 社区意识:由高铁动迁的抗争和生态建村的民主参与, 形成村民的社区共识; 2. 公田公社:由村民有机耕种的公田和合作社经营, 开启香港农业复耕的起点; 3. 车不入村:以村口停车场和2m宽的村内道路, 控制低碳排放的乡村整体环境; 4. 鱼塘果树:利用已有的鱼塘设施和龙眼树林, 保存新界原有的地域文化地景; 5. 养风聚水:结合背后的山势和贯穿全村的溪水, 掌握风水原则与区域感官地景; 6. 大中小:利用不同设施需求, 营造大中小不同尺度的广场和多样的公共空间; 7. 民居形态:发展基本建筑形态组合和变化, 体现“原型加调整”的民居设计模式; 8. 合院天井:以建筑的围合以及天井空间的安排, 形成中国传统聚落的院落空间; 9. 南风穿堂:利用建筑的朝向和开窗, 形成对流通风和自然采光的室内物理环境; 10. 开间模组:以经济的结构和空间关系, 促成模组化的营建系统和建构的诗意; 11. 肥水不漏:以雨水、灰水和黑水的循环利用, 形塑有机耕种自给自足的生态系统; 12. 村民参与:以简易ABC建筑手册和工作坊, 建立居民参与和修改机制。

|

成为第一个评论的人

-

2016-02-16

-

2016-02-16

-

2016-02-16

-

2016-02-16

-

2016-02-16