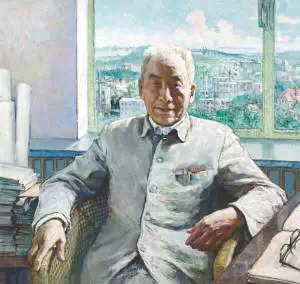

杨廷宝,字仁辉,国立中央大学建筑系教授,1901年10月2日出生于河南南阳一个知识分子家庭,自幼受到绘画艺术的熏陶。1912年考入河南留学欧美预备学校(河南大学前身)英文科。1915年,入北京清华学校(清华大学前身),1921年,赴美国留学,在宾夕法尼亚大学学建筑。他的建筑设计和水彩画得到保尔·克芮和瓦尔特·道森的指导,学习成绩优异,1924年曾先后获得全美建筑系学生设计竞赛的艾默生奖一等奖。1926年,离美赴欧洲考察建筑。1927年,回国加入基泰工程司,先是关颂声、继而朱彬、杨廷宝、杨宽麟组成建筑事务所(其后梁衍、张镈等人也参加了一段时间)。杨廷宝先生是建筑设计方面的主要负责人(他的作品都称基泰工程司而不计个人姓名)。基泰工程司业务范围开始时在以天津为中心的北方地区,30年代后,转向上海、南京一带,业务遍及全国许多城市,是当时有影响的建筑事务所之一(当时还有庄俊、沈理源、范文照、董大酉、李惠伯等人事务所,以及赵深、陈植、童寯等3人合作的华盖建筑师事务所。杨廷宝在事务所的工作直至1949年止。1940年起,他兼任中央大学建筑系教授。中华人民共和国成立后,历任南京大学建筑系教授,南京工学院建筑系教授、系主任、副院长、建筑研究所所长,中国科学院技术科学部委员,中国建筑学会第五届理事长等职。1957年和1965年,两次被选为国际建筑师协会副主席。他是一届至五届全国人民代表大会代表。 建筑史也许该记录这样一次有趣的饭局:上世纪50年代初,中国最负盛名的两位建筑师杨廷宝和梁思成,以及他们的学生辈,在北京东安市场一家饭馆就餐。谈话间,杨廷宝突然从座位上站起来,又坐下,又站起来,打量着面前的桌椅,然后从怀中掏出卷尺,量好尺寸,一一记录在小本上。 他说,这套桌椅只占了极小的空间,而坐着甚为舒服,所以引起了他的注意。 杨廷宝的学生回忆,他常常提诸如此类的“小”问题:人的最小空间是多少?人的活动空间至少要多少?一张八个座位的餐桌至少需要多大空间?桌椅的高度该是多少?门把手和门锁装在什么高度才合适?他总是随身携带一把钢卷尺、一支笔和一个小记事本,随时记下他所需要的尺寸或画下他认为值得参考的速写。 坐在车内,他有时会指着车窗外的城市建筑问学生:这样的处理,合适不合适?好不好? 给建筑系学生讲演,学生期待着听“这么一位世界知名的建筑师”大谈设计,他却告白:“我来说说台阶的踏步怎么做,好吗?”然后讲了一大通踏步尺寸与人体的关系云云。 后人怀念他:“总之,他一直在关心着建筑师为人类提供的生活和生存环境是否合理、合法、合用。” 清华大学图书馆被视为三代建筑师“契合”的经典作品,1919年由美国建筑师亨利?墨菲设计,12年后由杨廷宝设计扩建,1982年由清华名教授关肇邺第二次设计扩建。关肇邺曾经回忆自己初次见到清华图书馆时的情形。抗战刚胜利,以清华园为伤兵医院的日军撤走不久,到处荒草没膝,满目疮痍,图书馆内大理石地面上满是血污,杂物狼藉,然而“外表的凄凉”丝毫不能掩盖这座建筑一二期设计浑然一体的“内质的壮美”,使人“久久不忍离去”。 关肇邺在杨廷宝的扩建设计中读出了“一种整体思想,一种具有社会责任感的建筑师的设计理念”。 这样一种理念,正是当下中国建筑和整个社会所稀缺的。关肇邺感叹:“经常可以听到人们对不少建筑只想夸张突出自己,标新立异,不顾整体关系的抱怨。这在商业街区上为广告宣传的目的使然,倒也罢了。但这种风气已蔓延到政治性、纪念性、文化教育性建筑中去,实在不能不说是建筑学的一大误区。在市场经济的大潮中,建筑的拥有者、投资商以此来显示炫耀自己;一些建筑师也自觉不自觉地以此突显、表现自己。受害的则是我们的城市整体形象及其潜移默化对社会思想的侵蚀作用。” 上世纪50年代初,国内建筑界热衷搞“大屋顶”,断言这样才算继承民族传统,才具有中国气派。北京市的规划部门甚至规定,不做大屋顶方案,就不发施工执照。然而杨廷宝说:“我不反对大屋顶,但那太浪费钱了。我们搞设计,不能赶浪头、随风倒。” 于是他“顶风”设计了简约美观的北京和平宾馆。这个后来成为中国公共建筑之典范的作品,当时却差点儿被人当作“靶子”来批判,幸亏周恩来发话:“这个建筑不是设计得很合理吗?这座宾馆解决了问题了嘛!” 杨廷宝说“不反对”,确是由衷之言。中国现代建筑的民族风格,正是当年他和吕彦直、刘敦桢等一批建筑师开创的。他早年留学美国宾夕法尼亚大学,但始终热爱中国那些亲切的带着乡土味的东西,比如天津泥人张的手艺、北京天桥的叫卖…… 为了讨教古建筑的秘诀,平时连纸烟也不抽一口的他,可以陪老工匠躺鸦片馆,亲手为老工匠烧烟泡,被熏得够“呛”。事后讲起来,他也并未眉飞色舞,而只是带着他那“诚笃的微笑”。 毫无疑问,杨廷宝属于最配得上“建筑师”称谓的那一类人。人们说,杨老是实干家,最愉快莫过于工作,最难过莫甚于无所事事、相对谈玄。“文革”中,他被戴过“资产阶级反动权威”的高帽、关过牛棚,后来又被“解放”,树为“样板”,又是采访又是拍照,使他疲于应付;业务上,却无人理会,他被冷在一边。 这样的日子里,他的学生记得一个场景:70多岁的老人,用钢笔在大约一尺见方的纸上画着,是一幅精心的设计方案鸟瞰图,线条仍然稳练,但手有点哆嗦。 |

成为第一个评论的人

-

2017-04-17

-

2017-04-17

-

2017-04-17

-

2017-04-17

-

2017-04-17