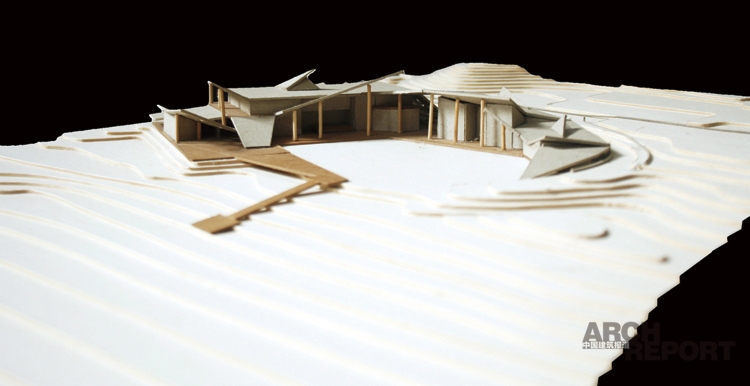

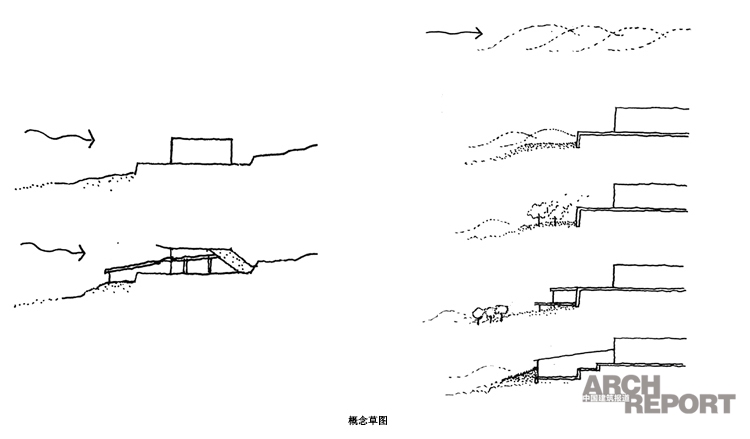

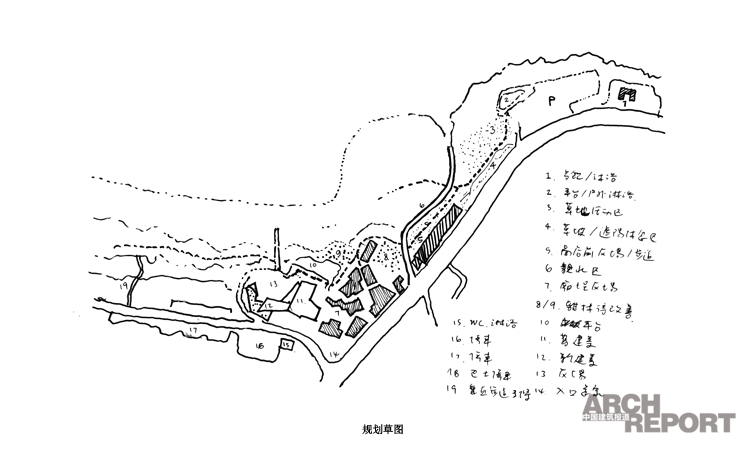

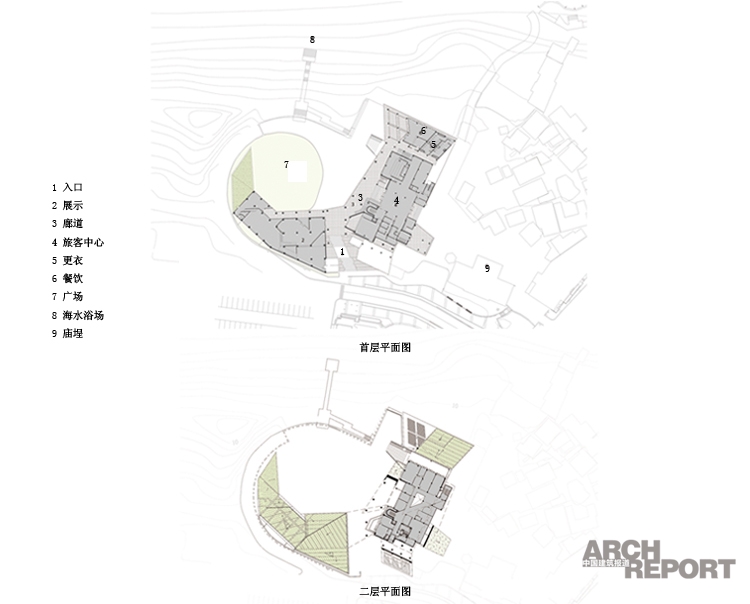

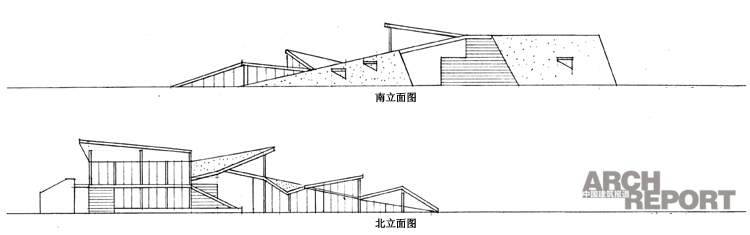

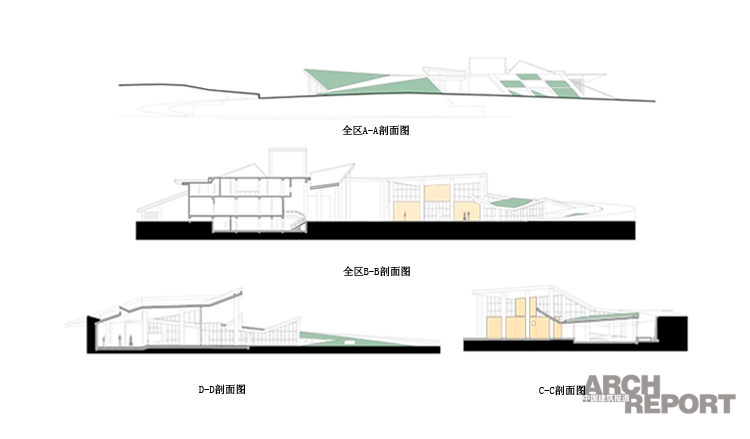

项目名称:白沙湾海水浴场旅客服务中心 建设地点:中国台湾 台北 白沙湾 设计者:王维仁建筑设计研究室+ 北域空间设计事务所 委托人:中国台湾北海岸及观音山风景区管理处 场地面积: 37 651㎡ 建筑面积:5 656.82 ㎡ 完成时间:2007年12月8日 使用者意见 和几乎所有台湾的海水浴场不同的是,你会觉得这才是一个开放的市民公共空间。我几次带家人来这里,从停车场开始,看到穿过草坡和海景,一路到坐在海边的白沙滩上是一气呵成的经验。你只记得经过了起伏的草坡和面向海水的广场和连廊,建筑自然的出现或消失,却不觉得需要停下来买票过关,或经过一些不必要的人为设施。一直到走进展览馆,或坐在面海咖啡厅里,才感到建筑高低起伏的屋顶和斜角的光线和面海的景观。建筑面海的广场在每年的风筝节挤满了人,建筑的另一端,同旁边村子的庙围成一个广场。穿过大厅,就走到村子里的社区和饭馆了。 ——王友华,台北市民 设计构想 白沙湾海水浴场旅客中心的设计反应了冬日的强风、沙丘与夏日强烈的日照。建筑配合地形与地景,企图改变人与地景及建筑的传统二元关系,期望建筑就像大树、岩石一样成为地景的整体。这是由一栋20世纪80年代的老旧建筑改造和加建而成的。设计以缓坡楼板将原有建筑与新建的旅客服务中心连接,并使游客能顺着白沙地形走上建筑顶的草坡。 L形的曲折量体紧贴着等高线与挡土墙,形塑面海的大广场。屋顶草坡与折板则反应了室内的活动、阳光的阴影移动与海岸的景观。覆草的屋顶升起下降的安排,除了配合地形与屋顶草坡的起伏,也利用向北侧开起的大小折板,带入自然光线与海景。同时,大块的屋顶更是为了营造大面积、自然通风的穿廊与半户外空间,提供大量遮阳空间供游客活动。观者由草坡建筑背侧的停车场,穿过框景的入口穿廊,沿着建筑一侧的展示、服务、餐饮、冲洗等功能路走向沙滩,体验海天一色、天人合一的意境。 规划背景 作为2004年策划的台湾地景改造套装旅游系列竞赛之一,白沙湾海水浴场旅客中心的设计希望透过对北观处旧建筑的改造,改善白沙湾海水浴场的周边环境,扩充旅客中心的服务设施,使白沙湾成为台湾北海岸旅游系列的重要节点。在规划议题上,原有的白沙湾北观处办公楼由于建筑老旧,漏水严重加上设施不足,亟待重建或改善。临近的聚落周边环境虽然发展凌乱,却也因为海水浴场带来的人流而产生转型的潜力。规划也提出了整合白沙湾附近其他具潜力的旅游资源,包括绵长的白沙海岸,以及东侧的礁石海岸与西侧的麟山鼻半岛等景观资源,亟待一个全面的规划构想与整体的建筑策略来改善地景环境,以带动白沙湾未来的保育与发展。整个规划设计在极有限的经费下,界定了关键的议题,并将设计集中往两个方向发展:第一在景观上,沿着沙滩由旅客服务中心向东增建木栈道平台与座椅,将游客的活动由海水浴场区延伸到周边的礁石海岸与草坡,利用白沙湾丰富的海岸地形与植物景观,为旅客提供更多样性的海岸经验;第二在建筑上,保留原有建筑结构与可用的设施,改善外墙防水与外部造型,重新规划内部使用功能,并扩展延伸建筑量体,增加展示空间以及餐饮与淋浴更衣等功能。规划上同时计划在礁石海岸草坡增建一个小型休憩设施,作为礁石区游客的据点。 在竞赛的概念构思过程中,基地建筑与地景的现实决定了三个主要的建筑设计构想: 1. 建筑转化与地形建构 设计的第一个策略是利用新加的建筑,连接旧建筑与周边地形的高程,将原本独立于地景上的既有建筑转变成地形的一部分;设计同时利用新建筑的折板造型,成为旧建筑西侧与东北侧的廊道,提供遮阳与遮雨的功能。 原有的建筑是一栋白色瓷砖的二层结构,在立面上表现了20世纪80年代后现代形式的几何语汇,在自然地景中凸显了建筑的主体地位。建筑东北侧面对冬季的强风与长年雨淋,外墙逐渐渗水腐蚀,西向的主要立面又因为大面积的西晒,增加了夏季空调的电力负荷。建筑的改造首先保留基本结构,拆除多余的装饰构件,再思考如何利用地形高差将建筑与景观结合,同时以建筑围塑面海的广场。 增建的展示区量体,一方面利用南侧道路挡土墙4m的高差,将新建筑向面海延伸,与旧建筑连接形成L形对海的开放式合院形态;另一方面建筑屋面以一系列的三角形折板,由旧建筑最高点22m的高程,依次连向新建筑17m的高程,再沿挡土墙逐渐逐渐降到广场的13m高程。增建的餐饮及更衣区则沿着旧建筑的北侧延伸,这几块向海水浴场伸出的屋面,一部分下降接到地面的防风林,另一部分上升为眺望海景的平台提供遮阴,并减少冬季雨水直接对建筑墙面的侵蚀。 2. 活动序列与廊道广场 设计的第二个策略是顺应着由路面到海岸一路下降的地形,沿着等高线安排序列的相关功能:停车、入口、廊道、展示、旅客中心、餐饮、更衣、一路到海水浴场的沙滩,由高往低地配合戏水、观海与参观等不同的旅客活动形态。另一方面,设计以旅客中心为核心,向左右分别伸出静态的展示与动态的餐饮功能,以L形的长形建筑围塑面海的台地广场,并安排观景与表演的台阶座椅,配合风筝节等庆典活动;建筑面海的方向同时以遮阳廊道连接由入口展示到餐饮更衣的系列活动,在炎热的夏日或雨季将旅客带到沙滩前的休闲平台。 设计同时考虑了旅客中心与邻近聚落的良性互动,以及安排观光局北观处办公空间的合理功能。除了以旅客中心的地下层作为村民活动中心之外,旅客中心的大厅也是连接东面聚落的庙埕与面海广场的转折点,除了提供动线的多样性外,也方便村民与旅游活动的互动。旅客中心一层安排与旅客服务相关的多媒体简报与会议室,二层则以对内的办公功能为主,背海的东侧大门也是北观处办公空间的停车与服务性入口。 3. 地景建筑与建筑地景 设计的第三个策略,也是最主要的设计态度是:希望这是一栋设计地景的建筑,而设计也是一个建筑地景的过程。除了建筑在量体上和地形结合之外,新加的建筑屋面均为覆土建筑,由南侧入口区望过去的,基本上是几个面海扬起的大片草坡面的组合。面对北向大海而升起的几片草坡,一方面将大片的海景引入室内,另一方面将柔和的北向间接光线带入展览区,同时控制少量的南向光线带来的光影效果。建筑屋面采用三角形和平行四边形的组合,一方面容易配合地形,另一方面易于控制屋面的斜度与调整光线的角度。 新加的建筑屋顶采用反梁构造,一方面保持展示室内空间屋面天花平整的清水混凝土材质,另一方面提供室外屋顶足够的植草覆土深度。建筑立面采用的干挂石材与陶瓷玻璃,除了与草坡形成对比,配合空间功能的虚实关系外,也希望这些耐久性材料能减低海风对建筑表面的侵蚀。 在有限的经费与行政单位谨慎决策过程中,白沙湾海水浴场旅客中心的设计与施工是一个辛苦而漫长的过程。设计者期望的是,站在建筑前方的空地上,越过草坡面对着大海的旅客,除了使用便利、淋漓畅快的海岸活动外, 也能感受到一些仁者智者建筑景观、海天地一色的心境。

|

成为第一个评论的人

-

2016-02-16

-

2016-02-16

-

2016-02-16

-

2016-02-16

-

2016-02-16