项目名称:朝外 SOHO建筑师:承孝相/履露斋建筑师事务所

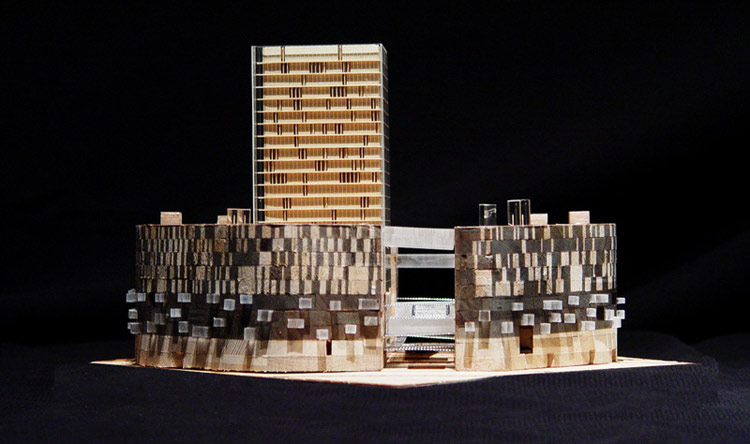

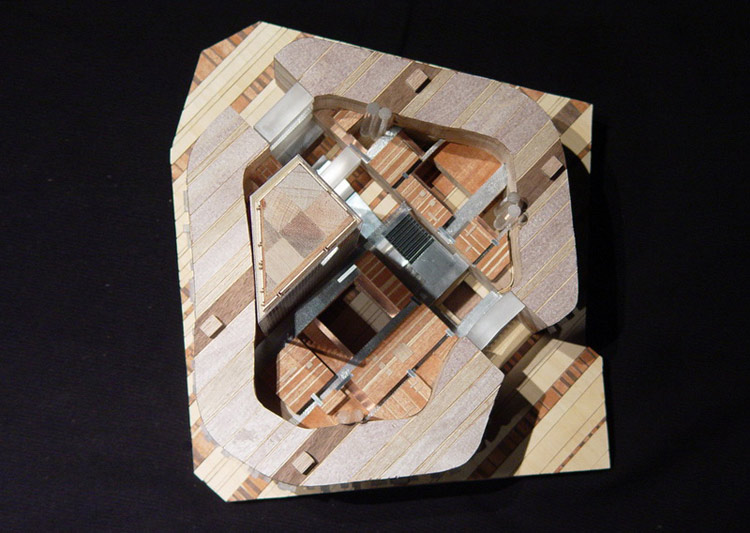

项目名称:朝外 SOHO建筑师:承孝相/履露斋建筑师事务所项目地点:中国 北京 委托人:SOHO中国 建筑面积:153 320m2 设计时间:2004—2005年 建成时间:2007年 摄影:JongOh Kim 北京正经历着翻天巨变。转变的规模和速度都是惊人和具有革命性的——甚至可以说,北京在瞬息之间就完成了其他城市奋斗百年才能获得的成就。这种令人始料未及的转变自然引发了已经维系很长时间的生活方式的骤变。然而,在这一巨变的浪潮中,有一个问题是值得深思的,那就是北京的身份认同问题。 大规模的城市建造和新的生活方式正在北京上演,而该项目只是其中一小部分。此外,它仅仅占据了快速改变北京天际线的CBD经济开发区的一个街区。 但是在进行该项目的设计时,建筑师将北京的身份认同纳入了考量范围,提供了一种有别于周边地区典型的西方模式的设计方案。项目探寻的是不可能存在于任何其他地区的“北京建筑”。 为实现这一目标设定了以下若干概念: 首先是“城中城”的概念。该建筑本身就是城市的象征。小巷、林荫大道、广场和公园、商店和各种大小不一类型各异的工作场所实现了建筑的内部组织和连接。颇具城市风情的建筑肌理欢迎游客和居民的到来,重新唤起公众对被遗忘的巷弄的美好回忆;同时鼓励新的生活方式。建筑被打造成“小北京”。 第二项概念是关于新的建筑类型,打破常规的由高低部分共同组成高层建筑的过于简单化的建筑理念。该项目的建筑设计类似于自然地形,某些部分被抬高,某些部分被降低,并穿插着重复的型态设计。建筑整体就如同人工打造的大自然,河谷、平原和山脊等地形共存。 但应该注意的是外部的物理形象本身并不是最重要的,真正的意义在于外壳定义了内部的虚体空间,这其中,“空虚结构”的理念发挥了重要作用。 第三,建筑整体呈环形,外围是令人印象深刻的墙壁。和中国南方当地的土楼建筑类似,坚固的外墙赋予了内部空间以一种内省的氛围和强烈的团结感。林荫大道连接了西北部的十字路口和位于街区对面的半圆形绿色广场,而建筑内部也通过林荫大道朝向外部城市无限开放。 第四,重新研究建筑功能和项目单元。内部的功能单元不是简单的购物设施或办公空间;不同于通常的设计,在该项目中,功能设施并没有严格的分区。多种多样的购物和办公设施乍看上去似乎显得杂乱无章,但如同计算机刨花板一般,项目单元都经过了细致的组织和巧妙的排列组合。这种策略有效地融合了多种生活形式,并将确保小城内富有活力的生活的安全开展。 最后,小城的外部材料为灰岩石。深灰色是北京的传统颜色,也使建筑成为色彩斑斓的市民生活的低调的背景。另一方面,灰岩石将使人们对于建筑的记忆随着时间的流逝而愈加深刻和浓烈,如同在谱写一段美妙的神话。 当黄昏降临,不均匀的光线从厚重的墙壁中雕刻而来的开口和橱窗中散射开来,从基底向上延伸的透明塔放散发出耀眼的史诗般的光彩。 建筑师希望该作品可以超越简单的商业建筑的理念,或“新”建筑的理念,而作为“小北京”存在于人们的记忆中,成为一座在新时代背景下植根于历史名城的土壤之中的小城。

|

成为第一个评论的人

-

2016-02-18

-

2016-02-18

-

2016-02-18

-

2016-02-18

-

2016-02-18