|

访谈:中国建筑师的境外实践 | 程泰宁 程泰宁/CHENG Taining 中国工程院院士,筑境设计主持人,中国联合工程公司总建筑师,东南大学建筑设计与理论研究中心主任 “作为建筑设计师来讲,首先要解决观念上的问题,就是我们做设计时要有世界语境。我提倡公平竞争,也提倡双向交流,但我们要有自信,这非常重要。我觉得我们有些建筑师不太自信,把西方的东西看得高不可攀。我觉得应该尊重西方建筑文化,看到他们好的地方。但你不能不假思索地用他的思路,跟着他往下走。用我们自己的思路来走,也许也会出一些好作品。”

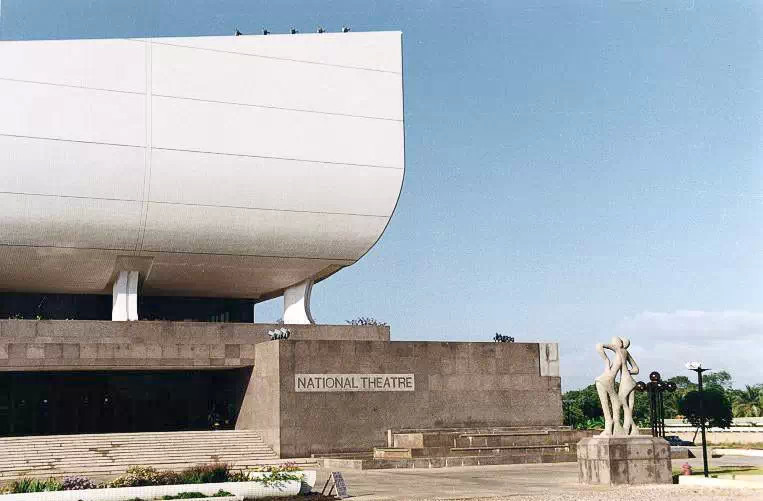

加纳国家大剧院外景 采访时间:2014年12月18日 范路:1990年代初建成的加纳国家大剧院,是当时中国重要的对外援建项目之一,也是您早期的重要作品。您能否简要介绍一下该项目的历史背景和设计经历? 程泰宁:1980年代,中国援外工程还是蛮多的,援外项目也被当时有些设计单位所看重。我是1984年当上杭州市建筑设计院院长。我就给院里定了一个目标,叫“立足杭州,面向全国,创造条件打入国际市场,争取在短期内建成国内一流的建筑设计院”。当时很想打进国际市场,这跟我文革前的经历有关系。文革前我也参加过一些国际竞赛,后来很想把这条路走下去。还有,我当院长以后,任务来源还是有一些问题,所以很想拓展业务,除了在全国开一些分院以外,也很想开拓援外市场。所以当时一直很积极地在找机会。1985年,我接到北京的一个电话,说我们国家领导人跟加纳总统签了一个协议,要做一个国家剧院,要进行招标。那天已经是报名最后一天了。我觉得这是一个很好的机会,就发加急电报到当时的外经贸部要求参加招标,并在最后一天递交了材料。后来,外经贸部同意我们参加招标,而最后我们就中标了。当然,援外项目还不好说是打入国际市场,因为它毕竟不是一个市场行为。但当时有往国外打这么一个想法,所以我们很积极地参加投标。现在看来,参加那个招标影响还是蛮大的。2014年上半年,李克强总理访问非洲,《新京报》登了一版,列出来六七个代表性的援外项目,加纳剧院摆在第一位。其实在援外工程中,加纳剧院既不是最早的(如肯尼亚体育馆),更不是规模最大的(如坦赞铁路),能摆在第一位,很能说明该项目的影响。这个剧院在加纳有很好的评价,加纳总统罗林斯在剧院基本完工时视察工地,说了一句话:“要重新估价中国建筑师的水平。”而且加纳剧院有一张照片就印在他们的纸币——塞迪上面。所以从这个方面来讲,我觉得当时想打入国外的想法可以实现,而且是能做好的。 说到设计,还是有一个曲折过程。最初我们中标,其实中标那个方案做得四平八稳,没有什么问题,但也没有什么特点。我当时对这个项目期望很高,因为打到国外不容易,国家剧院对加纳来说也算是比较重要的工程了。如果把这么一个很一般的方案拿出去,总觉得自己心里过不去,蛮好一次机会,没把握好,我觉得很遗憾。所以很纠结,纠结也没办法,这个方案已经中标了,不能改了。幸好没多久,项目地址改变了。原来选的地址在城市边缘地带,现在改到城市中心的一个位置,所以要重新选址,重新做方案。这样,我们就派了七八个人组成设计考察团过去,调查并重新选址。他们在加纳大概待了半年,收集了不少关于加纳当地文化艺术、风俗人情、城市建设的情况。他们回来后,我看到在加纳拍回来的雕刻、壁画等照片,确实很震撼。大家都觉得在加纳这个地方搞一个国家剧院,一定要和黑非洲的艺术特征相结合。所以一下子,思路就打开了。当时,我做了3个方案,现在实施的方案排在第二。为什么呢?因为这个方案做出来之后,自己还是有点担心。按那个时候的标准来看,这个方案有点出格,可能会引起一些质疑,所以不太有把握,我就放在第二位。但我们自己内部讨论的时候,同事就讲了,你干嘛不拿这个作为第一方案啊?于是就把这个方案放在第一送上去了。送上去之后还好,国内审查、国外审查很快通过,最后就选了这个方案。

手绘草图 范路:在加纳国家大剧院援建项目中,您认为最大的挑战和困难是什么? 程泰宁:加纳算是第三世界国家,老百姓生活水平比较低。但该国还是有不少有钱人,其中还有不少建筑师留学欧洲或前苏联等国家。他们的眼界还是蛮高的,有一些建筑师还提出想参加竞赛。我们的作品如果比较平淡,人家可能会觉得不满意。所以当时感觉压力很大。我们觉得不能丢脸,水平要达到受援国的期望值。这可能是当时最大的一个挑战。不过最后的方案顺利通过了,所以这个问题也算解决了吧。第二个困难就是对加纳国情和文化毫无了解,这也是个很大的问题。招标方案之所以做成了那个样子,主要就是这个原因。到后来调研考察完以后,这个情况就得到了比较好的解决。但在最初的时候,这方面困难还是很大的。第三个困难可能是担心设计、施工的完成度。非洲这么远,乘飞机要两天才能到。联系很不方便,不像现在网络这么灵通。当时打一个电话都很费劲,邮寄图纸时间更长了,所以联系不方便也是很大的困难,这对那个时候我们做设计、包括后来在施工方面的配合带来了一些困难。不过后来到实施阶段,我们派了两位设计人员驻场,施工单位也非常不错,是广州二建,再加上当地还是比较尊重我们,这个问题也算是解决了。 范路:在加纳国家大剧院项目中,作为一名中国建筑师,您是如何理解和表达当地文化的? 程泰宁:我们当时去加纳调查的时候,考察了很多文艺方面的东西。我们看到了很多当地的艺术作品。他们的雕塑非常有特点,很抽象,很夸张,非常现代。大到4m以至十几米的室外石雕,小到木雕面具,都非常有特点。还有马赛克做的镶嵌壁画,用植物、动物做原型,然后加以变形,颜色跟图案都相当美,而且带有一种神秘感,很有意思。而且加纳当地的舞蹈,节奏非常鲜明。加纳人特别爱跳舞。他们的文化部官员陪我们观看舞蹈时,一个女的副部长,就跳到台上和演员一起跳起舞来。所以他们的舞蹈很普遍,而且动作也很有特点,给你一种非常夸张、非常有力度的感觉。所以从整体上来讲,加纳艺术具有非常神秘、浪漫、夸张、抽象、有力度的特点。我们考察了半年时间,对这些特点感受蛮深。所以当时做设计时,我就在想,如果拿一个四平八稳的方案,肯定和人家的性格和艺术特征不配合。你不能和人家配对的话,那人家不满意也是很正常的事情。 另一方面,我们也考虑了加纳的国情。尽管加纳少数人很富有,但它还是第三世界国家。我们当时在设计上,特别是在一些材料使用和设备选用方面,充分考虑了加纳国情。后来造价和设备标准都控制得不错。总的说来,文化和国情对我们做设计产生了蛮大的影响。

加纳国家大剧院入口局部 范路:在加纳国家大剧院的建造、施工过程中,有没有遇到一些特殊的、在国内不曾遇到过的问题? 程泰宁:应该说整个建设过程当中,没有什么特别的困难。最初遇到了膨胀土的问题,但后来通过一些调查处理,这些技术问题都解决了。主要是我们这次设计做得非常细。一个11000m2的项目,即使在当时也算不大的工程,画了1000多张图纸,建筑、设备、装修、景观全部都画了图。因为图纸画得很细,所以问题相对来讲比较少。另外,我们派了建筑和结构专业两位同事在现场驻场,一待就是两年多,中途还派了别人去。因为图纸画得细,现场驻场力量比较强,信息沟通比较通畅,再加上外部条件施工比较配合,所以整个工程还是比较顺利的。 范路:加纳项目之后,您总结了理性与意象结合的创作方法。这种方法是否贯穿了您之后的设计工作? 程泰宁:做了这个项目以后,确实很有感触。1985年开始做这个项目时,应该说当时在设计上的条条框框还是比较多的。好多设计既不是很理性,更不敢说感性,带有某种“程式化”。还有一些政策、意识形态,给建筑设计创作带来很大影响。所以当时建筑师做设计时限制蛮多的。不过加纳剧院是援外项目,国内审查不是最主要的,主要是看受援国能否接受,是否赞成。设计要讲理性,这是毫无疑问的。当时,我们对加纳剧院所处的环境、加纳的国情、构造和标准都做了很多调查研究,很重视这些问题。但看到加纳独特的艺术之后,就想做得更加放开一点。希望一些感性的东西、非理性的东西、一些意象性的东西能更多地融进去,希望在设计观念和建筑创意上都能有所突破。开始时,理性与感性有点割裂,先想要解决哪些功能问题,然后再想造型应该怎样……但实际深入下去以后,就发现很多东西是结合在一起的。比如说,舞台、观众厅、室外剧场的造型,这些都是跟功能完全结合在一起的。基本上每种不同的功能,有它相适应的建筑空间。而建筑空间又没有非常僵化地反映功能。做完加纳剧院以后,我特别感觉到,理性和非理性的结合是做设计非常重要的东西。光讲理性肯定不行,做出来的东西十分僵化。只讲非理性也不行,会有好多东西不能适应,设计经不起推敲。我个人觉得,加纳剧院在这方面算是结合得比较好。当时我写了一篇文章发表在《建筑学报》上,探讨“理性与意象的复合”。我后来也一直在探索这条路。 到了1990年代末,我提出了“理象合一”作为自己的设计方法论。这比之前又进了一步。这两年我针对“理象合一”方法论,又提出了一些具体的东西,比如说网络论。我不赞成单向的设计思维模式,如形式追随功能什么的。功能、结构、形式、创意等等,这实际是一种网络。人在做设计的时候,不是很单向的思维模式。并非一定要先确定功能或先画平面。你在做设计,实际上是在网络上面游走。它是相互连接的整体,所以我不太赞成“由什么决定”的思路。在设计当中,你应该把所有的具体因素结合起来,然后选择突破点。突破一点以后,网络中的所有其他点,也都应该得到满足。同时,我又提出讲“通感”,也就是说,所有事物都是互相激发的。在设计过程中,你看到一些事物,都会给你启发。这些事物可能跟你的建筑没什么关系——像器物、诗词,像加纳的舞蹈、雕塑……但你会感觉到给你启发。人在做设计中,脑子不是一种僵化的、单向的思维模式,而应该是综合的、有活力的活动。这种思维模式才会出现好的设计。而各种建筑因素之间也是相互平衡、互相触发的。我觉得现在的建筑理论中,有些很抽象、很宏观,如讲可持续发展的;也有具体的,如探讨表皮、构造等问题。但是对于建筑创作机制的研究并不多。怎么来认识设计,怎么把设计过程中一些讲不清楚的东西适当地讲清楚,我倒是觉得这些关于创作机制的问题应该好好研究一下。这方面我是做了些思考,也为我自己做设计打下了很好的基础。

加纳国家大剧院内景 范路:回顾起来,加纳国家剧院项目,在您的设计生涯中具有何种位置和意义? 程泰宁:这个工程对我来说,还是有比较大的影响,也是比较好的影响。一方面,我1956年大学毕业,在文革之前也做过一些工程,也参加过北京十大工程方案设计和一些国际国内竞赛。但经过文革这么一来,人的思想就禁锢了起来,条条框框也很多了。通过加纳剧院这个工程,我的思想禁锢被打开了。这对我以后做设计有很大影响。我觉得到现在为止,自己做设计还是蛮放松,也在其中找到了很多乐趣。另一方面,这个工程对我的理论思考也是蛮重要的。这个项目之后,我写了好几篇文章,有的探讨设计方法,有的强调跨文化发展。通过加纳国家剧院设计,我体会到,跟外来文化没有交流、没有互相影响的话,中国建筑要突破是绝对不可能的。我当时就下了这个结论,当然,有些想法也是处在不断调整中。所以做这个工程,对我自己理论积累有很大的好处,我把一些想法理论化、系统化了。 范路:从整体上讲,目前我国建筑设计的对外输出还是以伴随我国投资和工程技术输出为主。您认为应如何进一步激励中国建筑师提升设计的国际竞争力,拓展海外市场? 程泰宁:这是很重要的问题,也是我一直在思考的问题。作为建筑设计师来讲,首先要解决观念上的问题,就是我们做设计时要有世界语境。我提倡公平竞争,也提倡双向交流。西方建筑师能打进中国来,为什么中国建筑师不能打出去。30年前我就提过,要创造条件打入国际市场,当时就提出了这个问题。一定要有融入世界、双向交流的意识。闷着头做设计,老盯着眼前的事情是不行的。 第二点,我觉得要有自信,这也非常重要。我觉得我们有些建筑师不太自信,把西方的东西看得高不可攀。我觉得应该尊重西方建筑文化,看到他们好的地方。但你不能不假思索地用他的思路,跟着他往下走。用我们自己的思路来走,也许也会出一些好作品。在做加纳剧院项目以前,我也参加过一些国际竞赛。虽然没有得奖,但我看看其他方案,觉得自己还是可以的。在黄龙饭店项目中,我们跟美国、香港建筑师比拼,也没有什么不行,最后也把工程拿下来了。实际上,在非洲我还设计了马里会议大厦。这和加纳剧院项目都被选入国际建协主编的《廿世纪世界建筑精品选》。100年选1000个建筑,1年选10个。这两个建筑都不是中国人推荐的,是美国学者和南非建筑师推荐的。所以说,我们也不是那么差,对自己要有自信。 现在我觉得信息跟渠道不畅,这是一个很大的问题。说实话,这几年我们也做了不少工作,想往国际市场打一打。我们想联系商务部,找中交、中铁等一些大公司,我们希望能跟着他们搭船出海。但这个渠道一直不畅,一直连不上去,找不到具体的联系人。反过来,商务部的人也找不到我。最近马里会议大厦重新装修了一下,马里方面很想要我的一张照片挂在大厦里。但他们不知道我在什么地方,结果找到中国商务部,商务部找到北京院,北京院一位所长才打电话找到我。现在我们很多中资企业走出国去,其实蛮可以和中国建筑师搭班往外走。但这个渠道真是不通畅,好像对接不上。这跟我在30年前做加纳项目时很不一样,当年说找谁那是很清楚的。所以我很希望,以后在这方面,看看哪些单位能做些工作,能够把信息跟渠道调整好,为中国建筑师参加国际市场竞争创造更好的条件。□ 作者单位:范路,清华大学建筑学院 全文刊载于《世界建筑》201501期P20-21。转载请注明出处。

|

成为第一个评论的人

-

2017-04-17

-

2017-04-17

-

2017-04-17

-

2017-04-17

-

2017-04-17