|

建筑还能改变世界 ——北京四中房山校区设计访谈 文/ 史建

| 史建 | 与以往的设计(如秦皇岛歌华营地体验中心)相比,四中设计过程中面临的问题更为多元,如与学校、万科和政府的关系。OPEN是如何面对、应对,并将之转化为设计中的积极因素的? | 李虎 | 四中房山校区确实是一个更为复杂的项目,从牵涉到的人员、耗费的精力、历经的时间上等等,都可以看得到。作为建筑师,而且是爱“多管闲事儿”的建筑师,这确实是我们目前为止碰到的最复杂的情况。但比较幸运的是,有力量推动和影响这件事的关键人物,不管是万科的王石主席和毛总,房山的区长、西城和房山教委的负责人等,还是四中的刘长铭校长,都始终保持着建设一所高质量的学校来推动教育服务公众的初心。作为建筑师,我们除了把设计做好,更艰难的是始终坚守着建设的过程,以确保设计能够被尽可能忠实地建造起来。招标和建造过程中,我们管了很多份外的事,要跟“差不多就行了”的大环境和充满“猫腻”的施工行业不断地做斗争,非常艰苦,除了要感谢我们自己的团队,能够坚持下来确实不易,那么这后面决策人物的支持,也是非常重要的。 另外,四中是有着深厚的文化和开放探索精神的学校,还有一个开明的、理想主义的校长,对设计师来说能为这样的学校工作,是莫大的幸运。四中的老师们在设计过程中给了我们很多启发和支持。 | 史建 | 记得那天在Studio X(哥伦比亚大学北京建筑中心)关于城市的论坛上,毛总谈到与北京四中房山校区建设相关的3个重要方面的关系:政府+万科、四中、建筑师,这3个因素是缺一不可。即政府把建校资金委托给万科管理,万科通过设计竞赛遴选建筑师,校方提供使用者的相关经验,最终促成建筑师实现新校区成功的设计实践。 | 毛大庆 | 这件事情很复杂,政府的目的是为了提升当地的教育质量,从这个角度上考虑,有很多问题就会变得比较单纯,也比较直截了当。从万科的角度来讲,事实上我们考虑的也很直接,就是我们在这个很大的规划区域本来需要有一个学校。学校不属于房地产开发范围,也不属于万科,但是要有好的教育环境,需要做很多工作,比如去引入四中,一方面当然是说服学校参与;另外一方面是说服政府;第三方面是万科的信誉担保。而且最终我们还要解决好多问题,区政府、市政府与教育系统之间,等于我们是各方的对接人,例如编制问题、预算问题、教师派出问题、教师住房问题、教师的生活安置问题……也可以这么说,万科的介入在这件事件中起到了举足轻重的作用。 | 史建 | 四中新校区设计先期的预想与后期实现是否一致? | 李虎 | 我们当时做设计竞赛方案,参加竞赛的还有马达思班、张雷、标准营造、山水秀等,后面两个事务所竞赛中途退出了。当时没有说是给四中做设计,但是很有趣,做设计调研的时候我们选的就是四中。我觉得比较关键是老四中的设计师黄汇老师写的“任务书”。这个“任务书”写得很用心,跟她设计的四中本部是有关系的,从规模到内部功能,比如说技能教室,一般学校是没有的。老四中多年来发展起来的模式,在中国是并不多见的。“任务书”本身就有丰富性,给我们很多发挥的余地。 中标以后,学校从使用方的角度提了一些特别的要求,四中的刘校长说应该让学生拿出自己的一些东西共享,比如图书角,互相交换图书;还有走廊里面可以展览学生自己的作品。这些我们都特别专心地听、记下来,在设计中考虑进去。还有个细节,卫生间是放在户外的,这是四中提出的要求,当时领导坚持卫生间不能放在走廊里面,说有味,一定要放到通风的地方。

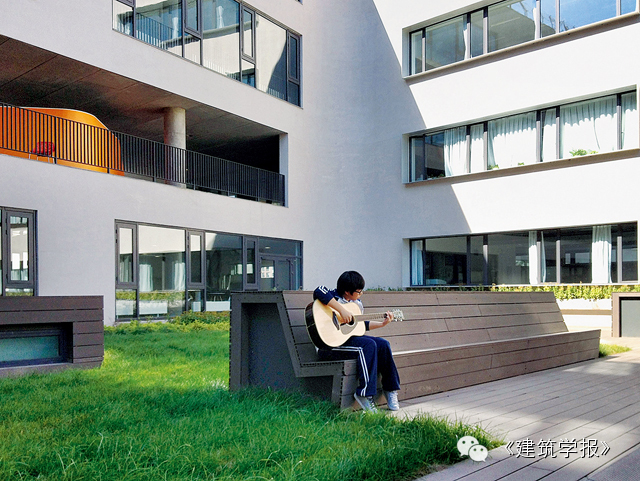

走廊中学生的手工坊(摄影:陈诚) | 黄春 | 有些细节,像食堂怎么管理,怎么样使用,四中都提出了明确的要求。 | 毛大庆 | 作为学校的主体,校方在建筑方案方面有绝对的主导权,这也是很少见的。把学校设计的主导权还给学校真正的主人,这是功能设计比较成功的原因。 | 史建 | 开放性、社会性、城市性的理念,眼下已成为一种学术上“政治正确”的指标,但落实到设计中,尤其是“不折不扣”建成,则是另外一回事了。四中房山校区罕见地实现了上述理念,我们也高兴地看到,设计不仅具有上述特征,也促成了学校教学与管理的可喜转化,这是如何做到的? | 李虎 | 是否“政治正确”我们倒真从来没想过。您说的这几条,可能本来就是我们潜意识里的一部分吧,和我们自己的性格与经历、OPEN 建立的初衷与信念都是相关的。建筑设计是个很综合的事情,可能我们自己坚信的一些东西,虽然是非物质的不可量化的,但在设计的每一笔中,会自然地流淌出来。比如空间的自由和灵活可变,各种层次的公共空间的创造,会启发使用者去不断改变自己和重新发现,这点我们在歌华营地过去几年的使用中已经很欣喜地看到了,四中新校区里也开始在发生了。 | 史建 | 从使用者的角度看,新校区在设计方面最突出的特点是什么? | 黄春 | 两个方面,一个是设计本身就带给使用者更多的可能性,我们希望学校是一个舞台,如果这个地方只能干一件事情就不太好,我们这个学校空间变化都比较容易,也比较简单。 第二个是我们觉得整个校园最大的特点,包括来参观的很多人跟我们聊,走到哪儿都不封闭,窗户、门打开跟外边都是连通的,这很难得,所以去哪儿都很亮堂,到地下去都不觉得黑。留给孩子们很多开放的空间:大走廊、带点弯曲的走廊。还有很多角落,我们常常利用的,比如楼道有十几个小空间,学生们下课经过这个地方,可以随手去操作各种各样的东西。我们这个学校教室是挺少的,所有的空间都可以作为各种教室。教学活动不是只放在教室里面,草坡上、台阶上,哪儿都可以,走廊里、楼梯上都可以上课。 运动会的时候,我们是全体老师、学生和所有家长一起参加,一块跑,一起比赛。一般学校家长来了以后,就在校门口等着,不让进,四中对家长是敞开的,给家长发了入门证,家长来很容易。我们的图书馆也对家长开放,对社会开放,谁来都可以,只要办个证就可以。我最感动的是爸爸妈妈带孩子3个人一起看书,这个在中国太难得了。

| 史建 | 四中本部也是这么做的吗? | 黄春 | 四中本部没有,本部达不到这样的条件,公共空间太少,学校进去100个人就影响教学了。我们这里刚开完一个会,会后全国1000个校长全过来参观,一个校长说没看见教室在哪儿。学生上课都不知道我们在开1000人规模的会,这在别的学校是不可能的。 | 史建 | 与老四中相比,主要变化在哪里? | 黄春 | 公共空间。本部硬件没有公共空间,出这个门就进那个门了。这里的公共空间很多,可以聊天,可以干很多事情,这是一个很舒服的地方,我们还有动物园呢。学校现在有两个年级已开始上课,未来再有几年满员,是36个班,每个班30个左右孩子,所以顶多1000人。 | 史建 | 怎么使用这个房子也是一门艺术,我们看到这里的使用状态与设计很合拍。 | 黄春 | 有人看我们学校墙壁这么白,想搞些装饰,我们认为文化是人活动留下来的痕迹,不用挂什么的。使用者是一定要加自己的想法,这是肯定的。但是,应该在充分了解设计的基础之上,怎么样美上更美,好上更好。再过10年,这个地方肯定会变样,但原则是不变的。

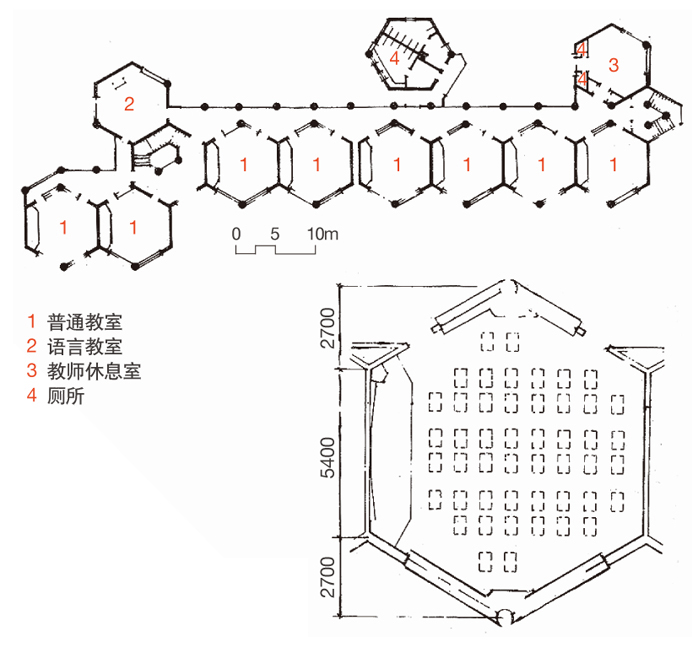

| 史建 | 我早就知道黄汇老师,曾昭奋先生在1985年写过一篇很重要的文章《建筑创作的收获与启示——向中年建筑师们学习笔记》,文中评论了吕俊华、张耀曾、布正伟等6位建筑师及作品,就有您和您设计的北京四中。 | 黄汇 | 为什么做老四中?其实非常偶然,当时室主任让我们学习“五年计划”,下一个“五年计划”的基建重点包括中小学。所以四中的任务就来了,说要改扩建,那时候还不知道四中是怎么回事儿。 当时(1980年)给的“任务书”就是市政府的一张信纸,盖了个市政府的章,上头就一句话:北京四中是我国著名的什么学校,有几十年的历史,现在要改扩建,要求是把它建成20年不落后的学校。 我以前也没做过学校,还得20年不落后,谁知道怎么做?我只一个办法,开了介绍信跑教育部去找联合国教科文组织的资料,看看发达国家学校什么样;再有就是把四中每一个教研组的老师都去拜访一次,问20年以后你们怎么教书,你们希望怎么教书。最后的“设计任务书”也是我们自己编的,就那张纸是不行的。 | 史建 | 曾昭奋先生的那篇文章介绍了您的四中校园规划、六边形教室设计,好像还有教室色彩方面的实验。 | 黄汇 | 其实完全不是因为我喜欢六边形,是声学、光学实验的结果。我从前是搞公共建筑的,我想剧场里的甲级座是最好的空间,我为什么不可以把教室整个都做成甲级座?实际上甲级座应该是桃形的。那时候我们都做不起实验,没有钱。我就去清华找老师,那时候物理实验室的老师跟我特熟,我就跟他说,我走后门行不行?我要做个实验没钱,星期日我来自己做,电费我付得起,实验费我付不起,我自己来做,不会损耗什么东西。这种实验只要花点力气就行了,我就做了光学实验和声学实验,弄完了以后发现应该是五边形。可是五边形的形体在结构上钢筋要放3层,楼板太厚了,太浪费。所以后来就改成了六边形,而且我想六边形也好组合。 做上去以后,我觉得很有意思,它可以出现很多角落。我去调查的时候,发现最闹的孩子有时候也需要安静的角落,这六边形就可以出现很多很多的角落。为了实现六边形,还跟教育局长争论,后来他认同了。

| 史建 | 这个设计很成功,是上世纪八十年代很著名的、有探索性的设计。 | 黄汇 | 有一次四中的老师忽然给我打电话,说明天我们四中的老师要请你吃饭。我问什么事?他们说你不用管了。就在他们学校对面的饭馆。去了以后,他们说今天是情人节。我说我跟你们谁是情人?他们说,你跟我们四中是情人。我问,你们怎么想起来请我吃饭?那么多年了,我都不知道过去多少年了。结果他们说,你忘了,那时候给你的任务是20年不落后,正好前天欧洲有一个校长代表团来参观,说你们这个学校真先进,在我们欧洲都属于先进的。他们忽然想起来了,一算20年了,没落后。所以他们就请我吃饭,我觉得这顿饭吃得特别开心。 | 史建 | 有意思的是这次四中房山校区的“任务书”是您拟定的。 | 黄汇 | 实际上是王石比较下功夫,真的是想做一个好学校,他就让我给他张罗这个事,同时让我当投标方案的评审组长。所以,我就先给他编“任务书”,实际上也用不着怎么编,基本上是按照新的设计规范弄出来的。2012年开始实施新的规范,到现在真正盖完的很少。而且规范永远是个下限,没有足够的力量,没有足够的投资和土地,就不可能做得非常好,只能达到60分,很难做到90多分。 想做到90多分的,常常是一些开发商和代建公司合伙忽悠的,往往搞得非常花哨,能够吸引不懂的人买他的房子,学校成为开发商的广告,所以不可能真正做好。 我觉得这个项目,王石肯做好,这是一个很重要的因素,所以我拟的“任务书”就比规范要求的稍微高一些。规范上说可以的事情,我觉得最好是能这样的话,就变成一个要求。 | 史建 | 设计建成后,您觉得实现了“任务书”的要求了吗? | 黄汇 | 我看完了以后,总结一下有那么几个方面是非常成功的。 一个是从感性上来说,他们确实让学生喜欢这个学校,很有创意。他们做设计,不是甲方说要什么就给你画个什么。从绿色建筑评价标准上来说,建筑必须要尊重自然环境原有的地形地貌,充分利用地形地貌,不要破坏。我觉得能做到这一点,就已经绿色了。但是四中新校区很难得的地方,实际上是改造了地形地貌。这片地原本是比周边道路低的很平整的地,如果按照绿标的要求,可以买土把地垫高,拿它当平地对待就行。但是他们没有这样做。这个方案最大的特点,是设计上营造了一些地形,使得这块地能够发挥更大的效益。地上地下的界面模糊了,就能特别充分地利用土地资源,如果不是这样利用的话,这块地是不够用的。他们创造性地处理了这块土地,让土地发挥了更大的作用,我觉得这是很了不起的事情。而且做得非常有意思,很丰富,很有变化,学生很喜欢。我觉得这是需要勇气的。 再一个,他们是非常认真地按照建设中小学校的4个原则做的。一个是符合教学要求,他们很认真地把每一种教学要求都安排到了,我觉得这一点非常重要,也很难。这么小一块地,这么多的房子。第二个原则,有益于学生的身心健康成长。他们能挤出非常好的操场和体育馆,能够安排各种体育运动。我在图书馆碰见几个学生,就问那些学生:你觉得这学校怎么样?他们说,特好,特高兴能够在这儿上学。我说你们在这儿学习压力大吗?快乐吗?他们说,快乐,因为它很丰富。学生有个特点,死板的东西不喜欢,有变化的东西才喜欢。这个学校在心理上和空间上都关注了学生的需求,这一点是非常重要的。还有一个原则是安全,他们在安全上做了很多的文章。比如屋顶上防护网的方向,有所关注。很多安全上的事情他们非常仔细,这一点也是很不容易的。第四个原则是建设绿色学校,项目已经拿到三星了,没什么可说的。

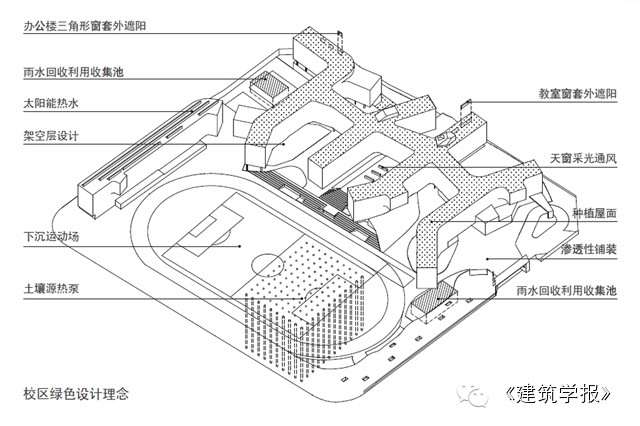

校区绿色设计理念 还有一个特点,我就觉得他们非常用心地在创作。学校自行车棚的踏步非常舒服,我听说是做了实验,在办公室里专门做了模拟,让大家体会好不好。一般的自行车库都有一个很大的缺点,因为不得不用坡道,推着自行车下去的时候很危险,因为台阶都是30°。现在我试了一下,一个台阶是两步,于是30°就变成了15°左右,危险性马上就减少了。这个不是拍脑袋想出来的,确实是非常下功夫去做的。而且很多的节点,一看就知道是有设计的。每一个小地方都有设计,这很不容易。现在很少有建筑师这么精心地去做一个学校。

自行车库坡道 (摄影:夏至) 还有,我觉得他们在考虑这些问题的时候,非常在乎学生的感受,而且很有创意。可以看得出来他们是在创作,不是拼图。现在很多年轻人都在拼图,大一点的设计院可以买很多很多的外国杂志,有人这边的摘一点,那边的摘一点,拼起来就是他的“创作”。“OPEN”是在创作,我觉得这一点非常不容易,应该提倡。做学校是一个很重要的事情,要有热情,要爱这些孩子,如果爱这些孩子,爱这个学校,就会非常在意每一个细节;如果没有投入感情,只是为了完成任务,我相信有再大本事都做不好。 每一个细节都有一些考虑,这一点也很不容易的,尤其是很打破常规的图书馆。我每年都会看几十个、上百个的学校,基本上都是中规中矩。图书馆里有视听阅览室,他们就把视听阅览室给打开了,把那些计算机一字排开在图书馆进门的地方,一方面一机两用,学生可以在这儿检索,另外一方面还可以在这儿阅读。以前都是一进门就是检录,查目录有几台计算机;视听阅览室也有几台计算机,就很浪费,而且互相的交流会比较少,每个人坐在小旮旯里看自己的,而这里就很开放。 我觉得他们把“任务书”里的要求给解开了,跟他们事务所的名字很像,“开放”。开放了以后很阳光,对于学生来说阳光很重要,所有的公共场所都很开放。 还有就是屋顶上种地。屋顶上种地真的是很有创意,我就没有想到会是这样,一个班一块地,就有比较了,学生都是很好强的,就会很精心地去照顾。这个很精彩。 | 黄文菁 | 其实有好几个原因,一个是这块地原先就是农田,我们是想给学生这个地块的历史记忆;另外,四中现在的校长说他曾经去郊区找地给学生种,但是不可持续,学生去了一两次就不去了,太远了。我们就想在屋顶种地多好?这样上楼就可以种地,也可以上课,种的菜也可以送到食堂里去。

屋顶农田 (摄影:陈诚) | 史建 | 黄汇老师是从建筑师的角度去解读“OPEN”的四中新校区设计,视角很专业。 | 黄文菁 | 黄汇老师让我很感动,一个是她看到了很多物质表面背后的东西;另外,确实感谢黄老师,这个过程中我们有问题就打电话问她,她一直在无私地支持这件事。万科请她做顾问、编“任务书”、做评委,做完就应该没事了,但后来的事都是她在帮助我们。因为新的学校设计规范是黄老师主编的,所以我们做竞赛的时候就知道这个学校要开始拿新规范来做,那时候还没实施新规范,遇到跟规范相关的问题,比如算教室里的换气量,我们都咨询黄老师,黄老师在背后的支持是非常重要的。 从另一个层面上,回到学校来说,设计任务书的复杂性,也是促成校园设计城市性的因素。其实我们最开始做学校竞赛的时候,觉得学校好像只是一个重复性很多的建筑,因为有很多教室,很多实验室;但是真正开始做进去才发现,学校是最复杂的一个建筑类型,什么建筑都有,有大礼堂、游泳池、大食堂,包括操场、体育馆等。 | 黄汇 | 而且在实验室的那层楼上,每间屋子都不一样。 | 黄文菁 | 每一层基本上有一类实验室,所以实验楼每层都不大一样。“任务书”就有复杂性,黄老师也加了很多培养学生素质的东西,像各种工作室,社团活动室、动物养殖园、音乐教室、形体教室、舞蹈教室,特别有城市性。 最开始拿到总图的时候,觉得校园蛮大的,但是当我们把400m操场放进去的时候,就发现少了一半了,容积率就从1.0变成2.0了。要把所有的功能面积都放进去,再加上学校的戒律法规,要求的日照是最严格的,比住宅还严格。当把条件都放进去的时候,就发现用地非常紧张。所以我们最后的策略,就是把一些大的异形的空间压到了半地下,把标准空间,教室、实验室放在上面。 | 黄汇 | 其实这是很大胆的,说实话结构方面是不太合理,但是没有办法。 | 黄文菁 | 从入口进来的时候,向上走就是去教室,向下走会去操场。我们在首层试图创造一种城市里街道的感觉,在主要的街道周围是一些报告厅、操场、食堂、竹园,给人很丰富的城市的体验。楼上是重复性的空间,中间像一条大河一样的交流空间穿起来,在大河中间有一些小岛,有些异形的小岛屿,为了给学生创造一些角落的空间,私密的,可以小组讨论,可以自己读书,可以背单词。四中还有学生自己的开架图书馆,他们自己捐书,放在公共地方,拿走书留一张条子,看完再放回来,这是四中自发的一个活动。

校区中的走廊空间 (摄影 上:夏至 中:陈佳希 下:苏圣亮) | 史建 | “OPEN”的四中房山校区是实验性的教育建筑,设计经验和运作模式都有唯一性,它是否会对今后的相关设计产生广泛影响? | 黄汇 | 我觉得肯定会有影响的。因为校长们知道学校可以这样,会去争取。新的标准虽然还没有正式批准,但他们都拿到了一本,而且跟国土局、规委都已经讨论过了,增加了很多新内容。在这种前提下,新建校的校长肯定想要把自己的学校办成跟以前不一样的学校,而且希望再上一个台阶。这个新标准很突出的一个特点,是增加了很多的建筑和用地,增加的很多东西都是为了提高学生的创造力,还有动手能力,在这些方面考虑的比较多。所以校长不动心思的话,没法建新学校。 以前学生上课是学校唯一重要的事情,现在已经不是了,每天不许超过7节课,其他的时间不给学生创造环境,他就上网吧里泡去。只要是好校长,都会动这个脑筋。有时候我们说样板,好像大家都得照着这个做,实际上样板起的作用是大家都该这么干活。 | 黄文菁 | 是的,突破原来既有的模式。我们还是相当理想主义的人,比如这个学校,我们确实是希望能给教育建筑的设计带来一定的触动:学校不见得一定是规规矩矩的,有轴线的,对称的,有等级的空间,学校可能更多的是能够激励一种自由的、开放的思维方式,更多地鼓励孩子自己去发现,自己去再创造。 | 黄汇 | 学校是值得上心去做的事情。我做的学校最穷的是与四中同时建的德外四小,但是最快乐的也是在德外四小,因为感受到设计所带来的新的教育环境能够改变好多人。所以我觉得做学校有特殊的成就感,我不相信谁花钱能买到这种快乐。 | 黄文菁 | 所以建筑师有这种成就感,因为能真正改变人的生活,这就是我们愿意相信的:建筑还能改变世界。 (全文完。原文刊载于《建筑学报》2014年11期,如转载须注明出处。) |

成为第一个评论的人

-

2017-04-17

-

2017-04-17

-

2017-04-17

-

2017-04-17

-

2017-04-17