|

写在前面的话:这段期间主要推送一些我在建筑游学中所看到的,所研究到的东西。“自由生长的民宅与占领时期的建筑探险记”与"TADAO ANDO.建筑GO!(从工业革命到安藤忠雄的建筑)”即是这系列文章。为何选择安藤忠雄的建筑作为开篇,是因为安藤不是科班出身的建筑师,在他的建筑上能够看出游学建筑师对于建筑的体悟,更能看出建筑的另一面。本章讲的是我在寻找建筑形式变迁过程中的感悟和知识,供大家分享,鄙人之见,如有过失还请严厉指出。 “设计从开始到现在总是按照一定的法则和原因地变迁,如果不搞清楚,我情愿停下脚步去追寻,也不愿继续浑浑噩噩的东拼西凑”--------------------这就是我为什么要写这一系列的文章的缘由。 了解到ANDO是大学二年级的建筑课,打瞌睡时突然听到ANDO这个词。咦,应该是一个日语发音吧,TADAO ANDO这个名字深深的吸引了我,但是听成了桃太郎,(ANDO安藤 ,TADAO忠雄)。

我故意选了一张ANDO远距离的照片,在这个建筑师身上有着太多的岁月磨砺的痕迹,以至于往后的建筑无一不体现出对于这些经历的体现。如果要说学习安藤的建筑,那么或多或少都会知道安藤出身贫寒,也并非科班出身的建筑师。有这个毅力坚持到现在,并且终于有了自己一番天地,实在是令人佩服。 有人说天才都是这样的,可是在没有出名前这些经历都叫笑话,没有人会听你谈论你的设计。而如今更多的是比谁赚钱,并不是鄙视这些思想。其实常常不被嘲笑说自己是金钱至上,可是心里是多么渴望一个纯粹的建筑灵魂。所以安藤是我一直很崇敬的建筑师。

说到安藤,就要将清水混凝土这个材料。老生常谈了,不讲了!我偏偏要从建筑史看安藤的设计,为什么呢?大家还记得安藤是怎么学习建筑的吗?“1962~1969年,游学于美国、欧洲和非洲。”这个时间段对应着第二次工业革命,还记得三次工业革命吗?这三次工业革命给建筑行业带来了巨大的影响。既然提到了工业革命,那就顺着工业革命这条著名的线索去探寻建筑吧! 第一次工业革命18世纪60年代--19世纪中-----新材料生铁 以金属作为建筑材料,早在古代建筑中就已开始,而大量的应用,特别是以钢铁作为建筑结构的主要材料则始于近代。在这里我要给大家说一下我们经常遗忘的建筑-----桥梁,桥梁的进步是建筑技术进步的先驱。

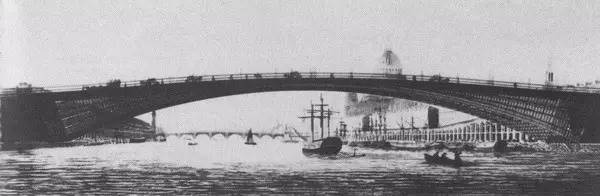

1793~1796年在伦敦又出现了更新式的单跨拱桥——桑德兰桥,全长达236英尺(72米)。 就桥梁而言,在1800年前后,理论和计算方法尚未成熟,但是随着工业革命的不断深入发展,建造各种超尺度建筑却是一个时代的需求,城市需要用这些建筑来证明自己的革新的决心也需要这些建筑为城市发展注入新的活力。前所未有巨量的建设量促使铸铁结构的设计迅速成熟(说到这一点,所有的技术都是不断尝试的结果啊),可是建筑工程师或者说结构设计工程师是根本没有概念。设计师是工匠式的,经验主义的,充满直觉的设计使传统材料的美学和力学潜力被发挥到极致,也使新材料被用在各种出人意料的场合。改进各种设计的英才是石匠,建筑师,甚至是热爱力学计算的农民,那是一个充满想像力的年代。(不过现在看来很多中国的民宅也是这样的情况,房屋主人都多多少少的了解一点建筑知识,实践出真知) 但是在生铁结构出现的时候没有任何的关于金属材料的结构应力推导。但是如何建造起来的呢,爷爷给我讲了一个惊人的事情就是按照石桥的结构去推导。两种材料完全是不同的东西怎么能同理推导呢,连生铁的抗压和承重系数都没有做过测验。

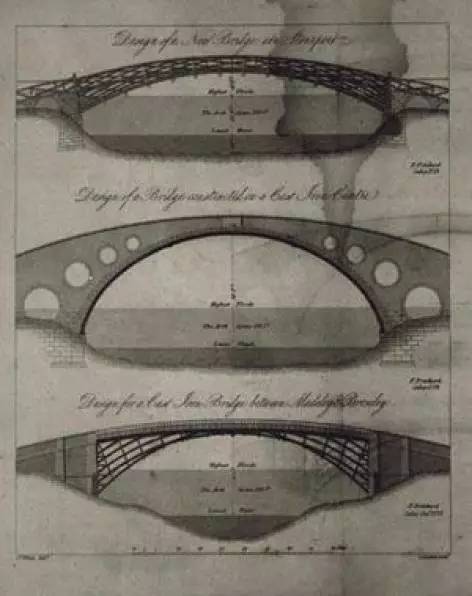

找了一张生铁桥梁(Coalbrookdale Bridge, 1779)建筑手稿,这时候的桥梁依然停留在石桥建筑造型上面,如果看过赵州桥结构分析的朋友一定知道这种无限接近扁平的桥其实就是"券小于半圆“这个概念。

所谓“券小于半圆“,赵州桥长度37.04米,如果用半圆去做的话,桥最高高度就是18.52米,我们来算个坡度,37.04/2/18.52=1,现行的规范是残疾人坡道不得大于8%,机动车坡道不得大于8%。所以修成半圆几乎不可能。像这样大跨度的墙要么就是连跨,但是连跨会影响过洪量,于是券小于半圆的设计第一避免了大跨度的不可实现,同时也是石材这个材料限制。 这样的设计避免了石材的不可切割过于小和大转角的切割。但是半圆的桥能够解决狭窄河道跨度限制问题,像赵州桥这样的飞虹设计也是针对宽度很宽的河道。如果在宽度不够的河道,做飞虹会占到河到两边的空间。

铸铁材料的出现,让桥的结构出现了转机,铁的可塑性降低了桥的制造难度与造价。这座桥(Coalbrookdale Bridge, 1779)最终版设计更加合理,其拱肋由铸铁铸造的标准模块拼合而成。拱肋较厚,拱的“高跨比”较小,所以拱的曲线就更贴近真实应力曲线。这两个做法都保证了拱的稳定性(当时还没有在拱1/4处加荷载,以验证材料是否覆盖应力曲线的做法,当然1/4处加荷载也是在第二次工业革命之后的事情了)。

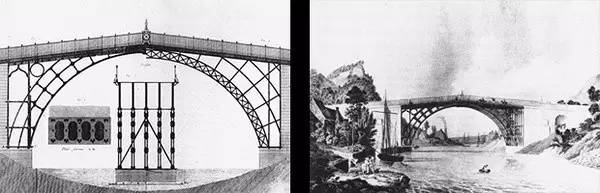

讲到桥梁的跨度我就不得不提Coalbrookdale Bridge的设计师Thomas设计的另一个伟大的项目(Thomas Telford)。跨度180米的桥,要用单跨结构实现。在没有混凝土的情况下要实现这个设计。180米是什么概念呢,重庆长江大桥最大跨度174米(1980年建成)。

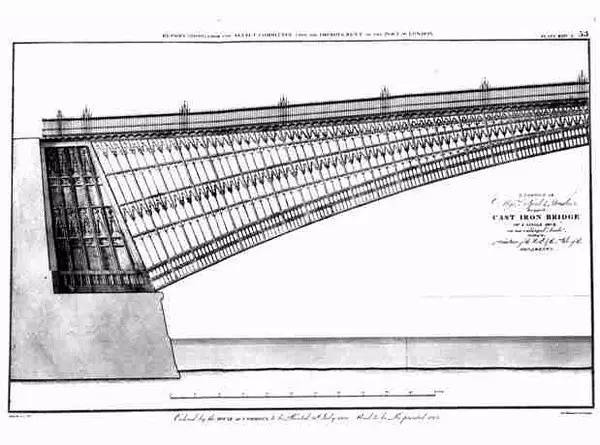

为了实现这个结构,THOMAS利用铸铁可模块化生产的优势,密集的排布了拱肩(拱桥有两个极其重要的承重结构拱肋和拱肩,拱肋就是拱桥的弧形结构,拱肩就是拱肋上面竖着的铁柱,至于为什么要做成竖直的呢,是发明蒸汽机那个人WATT提出来的),虽然这个桥的方案没有通过,但是在1828年另一个项目上得到了极大的应用,拱肩也得到了发展。

Holt Fleet Bridge,1828 而在Holt Fleet Bridge中,既有过多的斜杆,又变为拉杆,再加上拱肋,拱肩的延续性设计。这个交叉拱肩的做法得到了很好的延续与发展。这种结构到现在就演变成了桁(heng二声)架结构。

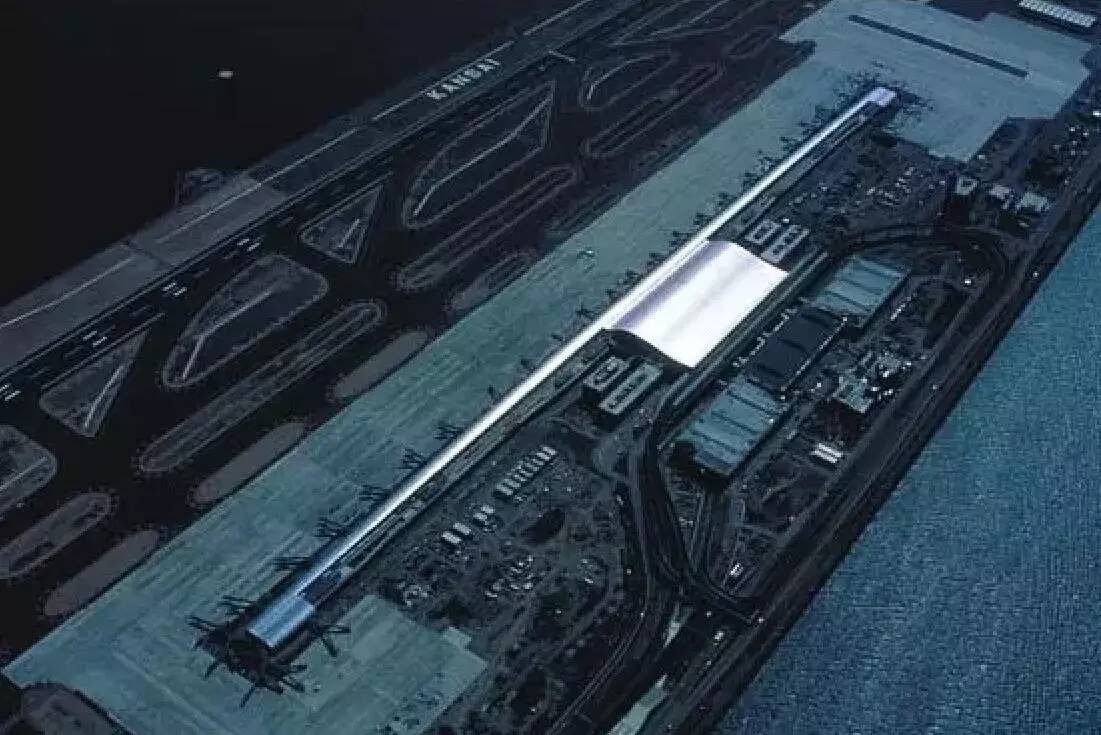

如上海的外白渡桥,是不等桁架结构。再例如高技派代表人物Renzo piano(伦佐.皮亚诺)对桁架结构应用更是细腻到极致。

再谈到我们观念里的建筑,这一时期建筑的革新也是相当迅猛的。生铁结构的大量运用,使得公共建筑的体量与日俱增。

在十九世纪建筑中取得了巨大成就.如巴黎旧王宫的奥尔良廊(1829-1831,P.Fontaine)

第一座完全以铁架和玻璃构成的巨大建筑物——巴黎植物园的温室。

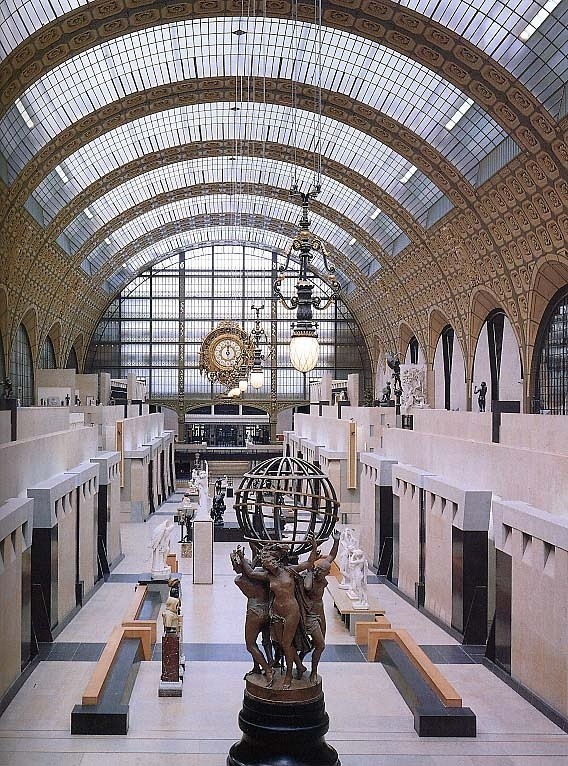

最著名的1851年建造的伦敦“水晶宫” 这一时期新材料的出现让建筑有了新的方向,大多数建筑开始摈弃了传统的制式,比如我们很难再这些生铁构架建筑上面再找到石材的存在,虽然建筑的形式依然保持着传统建筑的形态,但是结构上已经开始摒弃柱式结构,大跨度的建筑开始大量出现,建筑空间更大,更明亮。空间尺度的改变(柱间距的增大)使得现代建筑开始慢慢出现,更强调空间的恢弘气势。当建筑结构不在是建筑设计的瓶颈的时候,建筑空间的多样性得到了足够的重视。

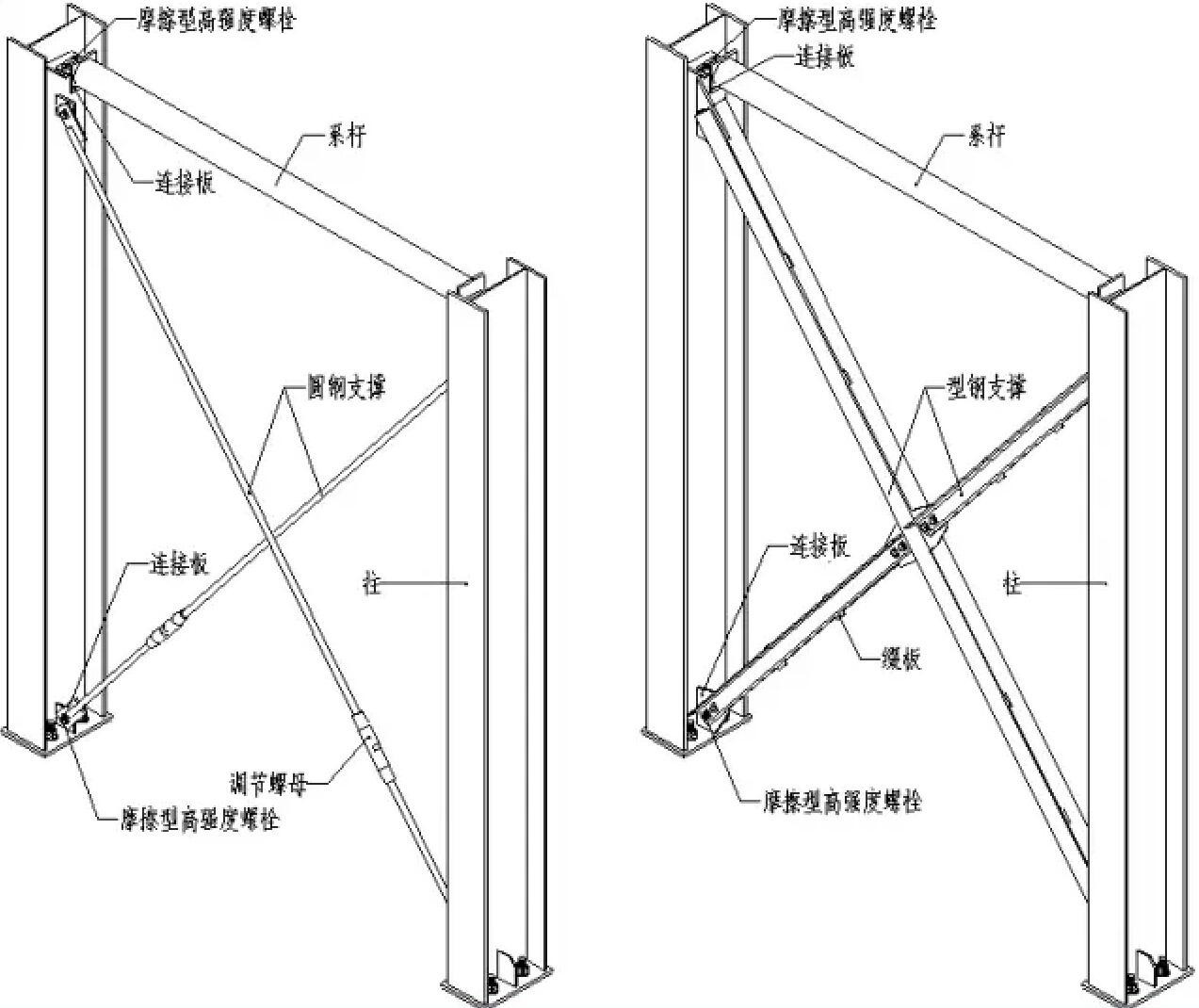

这个是巴黎植物园全盛时期的室内写生,细致的罗列一下这些钢结构,首先是最明显的就是柔性支撑结构(剪力架)的使用,所谓剪力撑如下图。(把最近的项目施工图都挪上来了)

这种结构是原本是使用在木结构上的,后来演化成了两种支撑(柔性和刚性)这种暴露的结构展现出了铸铁结构的特征,在往后的建筑中这种稳定结构运用的很广阔,例如蓬皮杜艺术文化中心。虽然近现代钢构建筑的元件种类增多,不规则构建使用频率增大,但是这种柔性支撑结构从未改变过。

巨大的拱顶也是这一类建筑的特点,但是桁架结构在这一类建筑中没有见到明显的形成,但是十字柱应用是很多的。图中的柱子叫十字细柱,没有弱轴,破坏模态属于局部屈曲的塑性破坏,且塑性变形主要发生在弯矩作用平面的翼缘上。其受弯承载力、延性及抗、震承载力较好。而如今的十字柱已经不常用于民用建筑,而是运用于大型公共建筑。出现的形式也不是原来的形态而是箱体十字柱。而随着钢铁技术的发展,十字细柱也别H钢一类的新型柱体代替。 柱体形态的转变也深刻的影响着建筑的发展,我们先不谈石柱的形式,就从铸铁工艺出现开始谈起,这个技术的出现奠定了如今摩天大楼的基础。爷爷给我讲过很多桥体或者是超高层建筑的结构设计,但是我要从最原始的砖铁结构讲起,这种结构最早的雏形应该出现在1667-1668年的Colonnade(石柱廊)中-------石材中的铁质拉筋。但是之后的民用或者公共建筑中却没有出现过这种结构的身影,原因就是普世价值观和大众审美。传统美学和固定的工艺使得这一结构没有在大量使用。但是这种结构在工厂建筑中却在大量使用。出于防火等考虑(1791年磨坊大火),砖和铸铁被共同使用,并发展出了多层砖铁混合结构,并在之后逐渐发展成了一种源自于工业时代的建构原型。

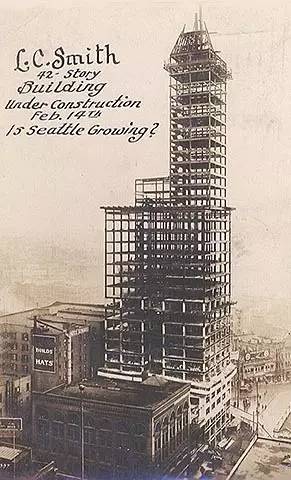

往往在非生活建筑中建筑的实验性会特别强,这就是为什么现在我们看很多工厂改建会觉得特别的好看。 砖铁结构在工业建筑中广泛使用,铸铁柱从实心十字发展成空心桶,但并未出现发展出异形构件(这种可能性在20世纪后半叶才再次被想起)。铸铁梁的跨度变大,并且马上因为熟铁局部使用而演化出各种组合结构,但最终被熟铁和钢梁所取代(19世纪后半叶)。在砖楼板方面,一种趋势是更轻更平,并最终被钢楼板替代。这种“柱+梁+平楼板”的框架结构最终成为大规模使用的建筑结构原型,并预示了采用混凝土材料的Domino体系的诞生。摩天楼就是这种建造体系的最好表现。

|

成为第一个评论的人

-

2018-06-08

-

2018-06-08

-

2018-06-08

-

清华建筑思想论坛特别版暨清华设计实践60周年院士讲堂系列之王小东院士专场成功举办

2018-06-05

-

2018-05-07